Praxispfad CO2-Reduktion für das Portfolio: Wirtschaftliche Grundlagen für “Kalte Nahwärmenetze”

Berlin, den 14.08.2025

Die Wärmewende entscheidet sich vor allem im Gebäudesektor – und hier spielen neben den exzellenten Ressourcen der Tiefengeothermie die “Kalten Nahwärmenetze” eine weitere zentrale Rolle. Besonders für langfristig angelegte, schrittweise wachsende Nullemissionsquartiere eröffnen sich neue, wirtschaftlich interessante Möglichkeiten. Klassischerweise werden Fern- und Nahwärmenetze in Wohn- oder Gewerbequartieren mit Temperaturen zwischen 75 und 90 °C im Vorlauf betrieben. Die neuen Optionen: Geothermie aus unterschiedlich tiefen Quellen und “kalte Netze”.

Direkt genutzte tiefengeothermische Einträge aus offenen Systemen benötigen je nach tatsächlicher Fündigkeit meist noch einen elektrisch gestützen “Hub”, sprich Wärmepumpe. Eine Alternative bietet ein kaltes Nahwärmenetz: Das Temperaturniveau ist hier geringer und wird nach Bedarf dezentral, mit einem höheren Hub auf ein erforderlicheses Niveau gehoben. Je niedriger die Netztemperatur ist, desto geringer sind hier die Netzverluste – also desto höher die Effizienz. Ebenfalls geringer sind die Installationskosten der Nahwärmeleitung, weil bei Netztemperaturen zwischen 5 und 15 °C auf die Dämmung verzichtet werden kann.

Auf diesem Temperaturniveau kann vorhandene Abwärme mit sehr niedrigem Temperaturniveau, etwa aus einer Abwasser-Ressource, einem Kühlturm oder Rückkühler eines Gewerbequartiers oder Rechenzentrums, sehr gut verwertet werden. Welche Temperatur für das jeweilige Nahwärmenetz die optimale Balance zwischen hoher Effizienz und Installationskosten bietet, muss projektspezifisch bestimmt werden. Eine Machbarkeitsstudie umfasst alle relevanten Faktoren, stellt die Alternativen mit technischen und finanziellen Aspekten gegenüber und liefert damit eine solide Basis für die weitere Planung und Umsetzung, auch im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung. Machbarkeitsstudien für Nahwärmenetze werden ebenfalls durch das BEW gefördert.

Schrittweise wachsende Nullemissipons-Planung als Klimapfad-Praxisgrundlage

Ein praxisnahes Beispiel der schrittweisen Gestaltung in Form langfristig ausgelegten zellularen Wachstums zeigt im Detail die aufbauenden Schitte:

Vortrag der eZeit-Fachleute für Kalte Nahwärmenetz-Planungen und Ressourcen, Quelle: CO2zero

Bestehende Nahwärmenetze klimafreundlich machen

Auch vorhandene Nahwärmenetze lassen sich von einer zentralen Wärmeerzeugung auf eine klimafreundliche Lösung umstellen. Als Wärmequellen für ein kaltes Nahwärmenetz kommen die oben aufgeführten Ressourcen aus Geothermie, Abwasser, Flusswasser oder gewerbliche Abwärme infrage, der individuelle Temperaturbedarf lässt sich dezentral effizient per Wärmepumpe erzeugen.

Wird ein solches Nahwärmenetz mit PV und/oder Solarthermie sowie gegebenenfalls einzelnen baulichen Maßnahmen und einer dezentralen Speicherung von elektrischer und thermischer Energie kombiniert, lässt sich auch im Bestand eine vollständige Dekarbonisierung der Wärmeversorgung erreichen. Das ist nicht nur ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele, sondern auch für eine sichere, unabhängige und langfristig kosteneffiziente Wärmeversorgung.

Ein weiterer Effekt: auch die Gebäude-Effizienzklasse verbessert sich teils um mehrere Stufen über den nun optimierten Primärenergie-Bedarf, da dies allesamt “Nullemissions”-Energien sind, die unisono dafür sorgen, dass auch die zukünftig steigenden CO2-Abgaben keine Gefahr für die Mieter (sprunghaft steigende Kosten wegen Umlage) darstellen. Auch die Carnot´sche Berechnung der Fernwärme wird hier zukünftig keine Sorgen mehr verursachen.

Umsetzung im Praxispfad CO2-Reduktion

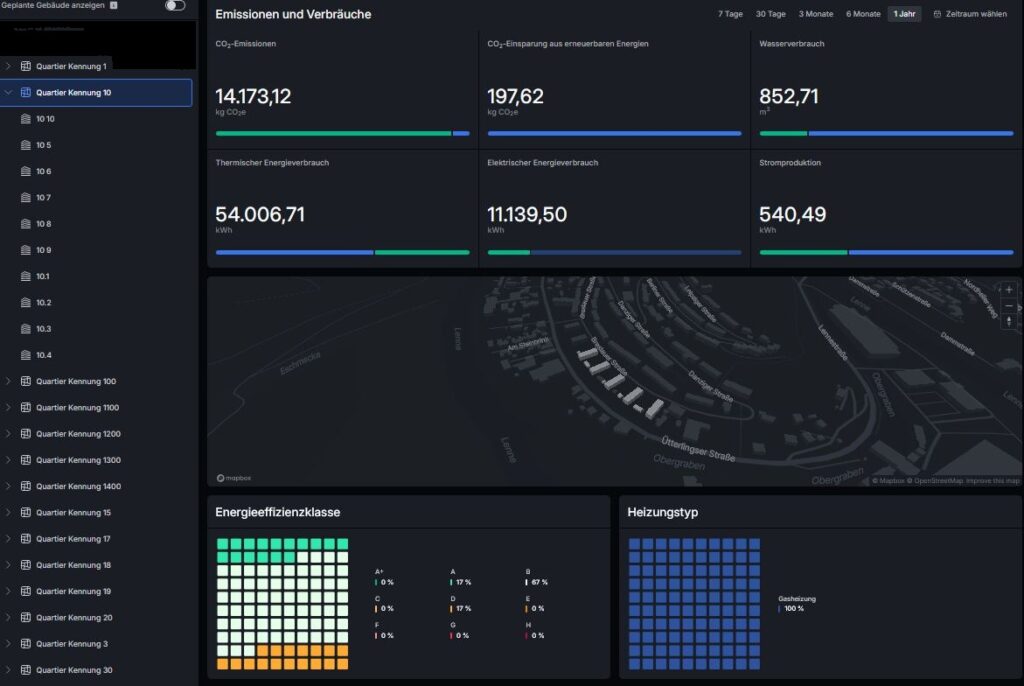

Ganze Portfolien können so mittels Datenimport zügig auf einen praxisgerechten Klimapfad gesetzt werden und nach einer kompletten IST-Aufnahme sukzessive alle Reduktionsschritte individuell einfügen. Im Endeffekt kann das gesamte Portfolio in einem finanziell durchgerechneten CO2-Klimapfad visualisiert werden: