Nutzen der Geothermie in der Wärmewende 2026 aus Sicht der Wohnungswirtschaft

Interministerieller Leitfaden zu Nutzungsoptionen aus der geothermiebasierten Wärmewende 2026 aus wohnungswirtschaftlicher Sicht

Berlin, den 01.08.2025

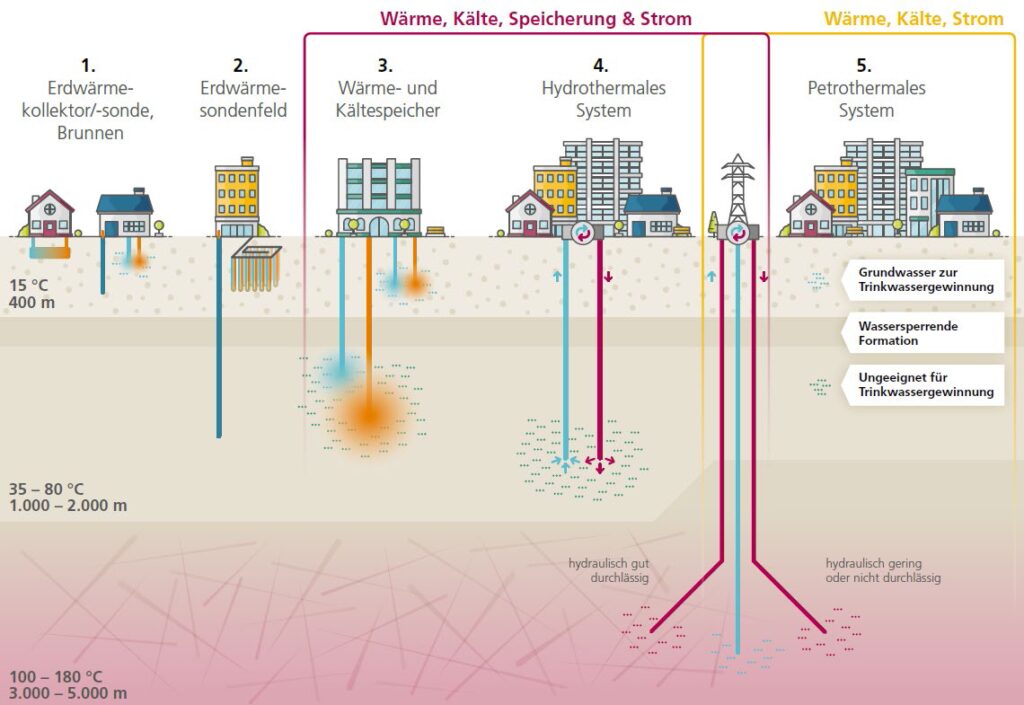

Die Wärmewende ist ein zentrales Element der deutschen Klimaschutzstrategie. Mit dem Haushaltsentwurf 2026, dem Entwurf des Geothermie-Beschleunigungsgesetzes (GeoBG) und den erkennbaren Masterplänen gewinnt insbesondere die Tiefengeothermie an strategischer Bedeutung. Die Tiefengeothermie ist die größte unausgeschöpfte Nullemissionsquelle mit dem besten Potenzial, die Klimapfade der Immobilienunternehmen maximal zu dekarbonisieren. Die Rollen der vier beteiligten Bundesministerien – BMF, BMWK, BMU und BMWSB – sind entscheidend für die sozialverträglich zu gestaltenden Wärmepreise und zeigt deren spezifische Aufgaben und Interaktionen auf.

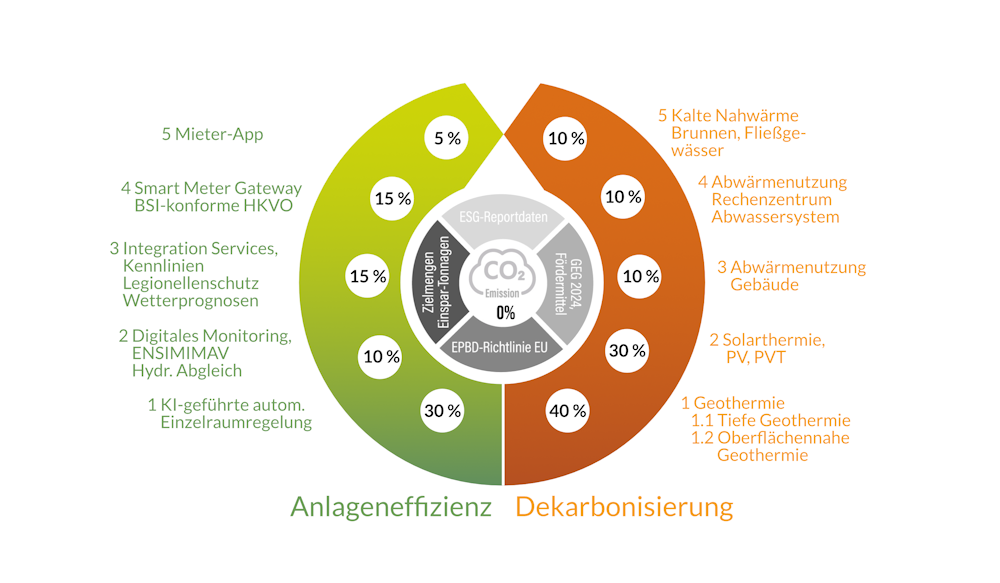

Die geothermische Energie, als nahezu unerschöpfliche und grundlastfähige Wärmequelle, gilt zunehmend als Schlüssel zur Dekarbonisierung der kommunalen Wärmeversorgung. Dabei wird sie nicht nur als technische Lösung, sondern auch als strategisches Bindeglied zwischen Bau, Umwelt, Wirtschaft und Haushaltssteuerung betrachtet. Belastbare Durchschnitts-Wärmepreise von 10 – 14 ct/kWh sind bereits in der Preistransparenzplattform Fernwärme feingranular sortiert und somit quer durch die ganze Republik (nicht nur in München) belegt. Großer Nutzen ist auch für die Eigen-Erschließung durch große Wohnungsunternehmen oder für die Versorgung durch neu zu konzipierende Nahnetze in genossenschaftlichen Beständen sowie unversorgten Außenbezirken modellhaft erkennbar.

Strategisches Planungselement

Der größte absehbare Nutzen für Wohnungsunternehmen kann in der „Dekarbonisierung der Bestände auf einen Schlag“ bestehen: Sind die Rahmenbedingungen gegeben, so kann eine einzige Tiefenbohrung ganze Quartiere klimaneutral ausweisen und dazu die Gebäude-Effizienz um mehrere Klassen verbessern. Dazu können dann, wo erforderlich, noch in geringem Umfang Dämm-Maßnahmen ergänzend hinzugefügt werden. So können – im Paket – die Warmmieten nicht durch unsinnige Effizienzklassen-Ziele in realitätsferne Größenordnungen entfliehen, sondern bleiben auf der Ebene der langfristig machbaren Klimaneutralität.

Die legislativen Grundlagen entstehen aktuell in den Bundesministerien:

1. Bundesministerium der Finanzen (BMF)

Fokus: Haushaltsmittel, Pilotförderung

Das Bundesfinanzministerium, unter der Federführung von Staatssekretär Dr. Steffen Meyer, spielt eine zentrale Rolle in der finanzpolitischen Unterfütterung der Wärmewende. Im Bundeshaushalt 2026 wird die sogenannte Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) deutlich aufgestockt – von 800 Mio. € auf 1,4 Mrd. €. Dieser Anstieg markiert den Übergang von einer Planungs- zur Umsetzungsphase.

Kernpunkt der Strategie ist die Einrichtung einer Pilotinitiative zur kommunalen Geothermienutzung. In ausgewählten Regionen sollen kommunale Energieversorger und Stadtwerke und auch große Eigen-Anwender der Wohnungswirtschaft gezielt bei der Erkundung, Erschließung und Integration geothermischer Wärmequellen unterstützt werden. Dafür stellt das BMF zusätzlich zu den BEW-Mitteln gezielte Förderinstrumente für Bohrungen, Netzanbindung und Risikoabsicherung bereit.

Die strategische Auswahl dreier Regionen – Oberrheinischer Graben, Süddeutsches Molassebecken und das Norddeutsche Becken – erlaubt es, unterschiedliche geologische Voraussetzungen zu adressieren. Die Masterpläne dieser Regionen sollen die Grundlage für skalierbare Wärmenetzprojekte bilden.

2. Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)

Fokus: Rechtliche Rahmenbedingungen

Das BMWK sorgt mit dem Entwurf des Geothermie-Beschleunigungsgesetzes (GeoBG) für die rechtliche Grundlage der geothermischen Wärmewende. Ziel des Gesetzes ist es, geothermische Großprojekte als Vorhaben „von überragendem öffentlichen Interesse“ einzustufen und sie damit genehmigungsrechtlich zu priorisieren. Dies umfasst sowohl Vereinfachungen im Bau- und Umweltrecht als auch eine Begrenzung der Bearbeitungsfristen auf maximal zwölf Monate.

Damit reagiert das BMWK auf die strukturellen Hemmnisse, die in den letzten Jahren viele Tiefengeothermieprojekte gebremst haben. Mit dem GeoBG sollen nicht nur bürokratische Prozesse verkürzt, sondern auch verbindliche Standards für das Zusammenspiel zwischen Kommunen, Behörden und Vorhabenträgern eingeführt werden.

Das BMWK unterstützt überdies die kommunale Wärmeplanung, die mit dem Wärmeplanungsgesetz verbindlich geworden ist. Die Kombination aus Pflichtplanung und rechtlicher Absicherung schafft eine belastbare Grundlage für geothermische Investitionen.

3. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMU)

Fokus: Umweltverträglichkeit, Forschung, Technikförderung

Das BMU agiert als regulatorischer Anker in der Transformation. Im Zentrum steht das Marktanreizprogramm (MAP), das Kommunen und Unternehmen finanzielle Unterstützung bei der Projektumsetzung bietet. Hierzu zählen sowohl Bohrkostenförderungen als auch Risikozuschüsse bei Nichtfündigkeit.

Ein zentraler Bestandteil der Arbeit des BMU ist die Umweltverträglichkeitsprüfung bei Tiefengeothermieprojekten. Aspekte wie Seismizität, Grundwasserschutz und Eingriffe in sensible Ökosysteme stehen im Fokus. Diese Prüfungen gewährleisten, dass der Ausbau geothermischer Infrastruktur nachhaltig erfolgt und Umweltstandards gewahrt bleiben.

Darüber hinaus finanziert das BMU zahlreiche Forschungsprogramme, etwa zur Entwicklung von Wärmespeichern, der Hebung tiefer Aquifere und der Effizienzsteigerung von geothermischen Kraftwerken. Die Ergebnisse dieser Programme fließen direkt in die Weiterentwicklung technischer Standards ein.

4. Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB)

Fokus: Quartiersentwicklung, kommunale Infrastruktur

Das BMWSB versteht sich als Bindeglied zwischen kommunaler Praxis und strategischer Planung. Im Zentrum der Arbeit steht die Transformation kommunaler Infrastrukturen – insbesondere öffentlicher Gebäude – hin zu einem geothermiebasierten Wärmemanagement.

Über das Programm „Energetische Stadtsanierung“ und das Projekt “Bundesforschungszentrum für klimaneutrales und ressourceneffizientes Bauen” fördert das BMWSB Pilotprojekte, bei denen geothermische Quellen systematisch in Neubau- und Sanierungsprojekte integriert werden. Dabei geht es nicht nur um die technische Umstellung, sondern auch um städtebauliche und soziale Fragestellungen wie Akzeptanz, Nachverdichtung und Energiearmut.

Gleichzeitig steht das Ministerium vor dem Zielkonflikt zwischen Haushaltskürzungen – etwa durch das Wachstumschancengesetz – und steigenden Investitionsbedarfen auf kommunaler Ebene. Städte und Gemeinden fordern daher verstärkte Abstimmung zwischen Steuerpolitik, Förderstruktur und baupolitischen Zielsetzungen.

Interministerielle Zusammenarbeit

Die Wärmewende 2026 gelingt nur als integratives Projekt. Jeder der vier Ministerien bringt spezifische Stärken ein:

| Ministerium | Beitrag zur Geothermie-Wende |

| BMF | Finanzierung, Pilotkommunen, Masterpläne |

| BMWK | Gesetzliche Beschleunigung, GeoBG |

| BMU | Umwelt- & Technikprüfung, Forschungsförderung |

| BMWSB | Quartiersplanung, kommunale Umsetzung |

Die Abstimmung erfolgt zunehmend strukturiert: In monatlichen Fachdialogen und ressortübergreifenden Projektteams werden Maßnahmen synchronisiert. Ziel ist ein kohärentes Förder- und Genehmigungsumfeld, das Investoren ebenso wie kommunale Akteure in die Lage versetzt, zügig in die Umsetzung zu gehen.

Trotz positiver Dynamik bleiben Herausforderungen:

– Die Koordinierung der Förderkulissen zwischen MAP (BMU) und BEW (BMF) ist bislang nicht vollständig

automatisiert

– Das GeoBG muss verbindlich mit Bauvorgaben des BMWSB abgestimmt werden

– Kommunale Haushaltsrisiken könnten die Investitionsbereitschaft trotz Förderkulissen bremsen.

Hier sind neue Governance-Modelle gefragt – etwa ein gemeinsamer Geothermie-Planungsfonds, der Mittel aus allen vier Ressorts bündelt.

Perspektive der Wohnungswirtschaft: Geothermie als Schlüssel zur Nullemissionsstrategie

Die Wohnungswirtschaft spielt eine Schlüsselrolle in der Umsetzung der Wärmewende. Große Wohnungsunternehmen und Verbände wie der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen oder der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) haben in Stellungnahmen zur geothermischen Strategie des Bundes mehrfach betont, dass sie bereit sind, Geothermie als Baustein zur Nullemissionsstrategie im Gebäudesektor einzusetzen – sofern regulatorische und finanzielle Rahmenbedingungen verlässlich gesetzt sind.

Stellungnahmen und Anforderungen

In einer aktuellen Analyse des ZIA heißt es: „Geothermie bietet als CO2-freie, grundlastfähige Energieform enorme Chancen für die Transformation des Gebäudebestands – aber nur, wenn Zugang, Planungssicherheit und Förderkonditionen verbessert werden.“ Auch der GdW betont, dass Geothermie insbesondere für Neubauvorhaben im Geschosswohnungsbau und Bestandsquartiere in dichter urbaner Lage eine strategische Rolle übernehmen kann, auch etwa ergänzt durch kalte Nahwärmenetze mit zentraler Bohrung und dezentraler Übergabetechnik.

Die Wohnungswirtschaft fordert daher:

– einen klaren Rechtsrahmen für langfristige Wärmeabnahmeverträge (z. B. über 25 Jahre),

– kombinierte Förderkulissen aus BEW, KfW, kommunaler Wärmeplanung,

– beschleunigte Genehmigungsverfahren für unterirdische Infrastruktur in Siedlungsgebieten (die Details des für 08/25 angekündigten Beschleunigungsgesetztes sind abzuwarten)

– transparente Risikoübernahme bei Fündigkeitsrisiken.

Anwendung in der Praxis

Einige große Wohnungsunternehmen, u. a. in Berlin, München und dem Rhein-Neckar-Raum, entwickeln derzeit eigene Geothermie-Masterpläne für klimaneutrale Quartiere. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern auch um integrierte Wertschöpfungsketten – von der Flächenerschließung über Contracting bis zur Mieterstrom-Integration.

Beispiel 1: In einem Pilotprojekt in Mannheim arbeitet ein kommunales Wohnungsunternehmen mit einem Tiefengeothermieentwickler und einem Wärmenetzbetreiber zusammen. Ziel ist ein CO2-freies Quartier mit 1.200 Wohneinheiten, gespeist aus einer einzigen Tiefenbohrung mit redundanter Wärmepumpe.

Beispiel 2: Im nicht mit Fernwärme versorgten Berliner Vorort Bohnsdorf strebt eine Genossenschaft den kompletten Ersatz aller Gaserzeuger durch Tiefengeothermie an. Ziel ist die “Dekarbonisierung auf einen Schlag”, sprich die Erreichung der Klimaziele durch eine konzentrierte Maßnahme zwecks Nullemissions-Gestaltung des gesamten Portfolios.

In Berlin wurden diverse Machbarkeitsstudien unterschiedlicher Wohnungsunternehmen initiiert, die parallel auch andere nichtfossile Heiztechnologien (ATES, kalte Netze, Abwärme, Eispeicher etc.) zellular wachsend für die kommenden 20 Jahre planen.

Berlin hat aktuell die “Aufsuchungsgenehmigung” für tiefe Geothemie vom zuständigen Landes-Oberbergamt erhalten und gedenkt, mit einer komplementären landeseigenen Strategie hier ebenfalls in gleicher Richtung gestaltend vorzugehen.

Die Bundesregierung stellt die Weichen für eine strategisch aufgebaute Wärmewende. Wie Staatssekretär Dr. Steffen Meyer (BMF) anlässlich der Vorstellung des Haushaltsentwurfs 2026 betonte, steht die Öffnung für großflächige Investitionen unmittelbar bevor. Im Zentrum: Die schrittweise Aufstockung der BEW-Mittel (Bundesförderung Effiziente Wärmenetze) und eine gezielte Pilotinitiative zur Nutzung der Tiefengeothermie im kommunalen Raum.

„Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass Investitionen in nachhaltige Wärmenetze nicht verpuffen, sondern wirken. 2025 steht im Zeichen der Planungssicherheit – 2026 wird das Jahr des Hochlaufs. Die Wärmewende gelingt nur, wenn wir die Potenziale der Geothermie endlich heben. Das ist ein strategischer Gamechanger.“,so Staatssekretär Dr. Steffen Meyer, BMF

Geothermie als strategischer Baustein

Ein zentrales Element der kommenden Förderstrategie ist die Tiefengeothermie. Als grundlastfähige, CO2-freie und lokal verfügbare Wärmequelle nimmt sie in der Pilotinitiative eine Schlüsselrolle ein.

Die Geothermie wird erstmals systematisch durch eine regionale Pilotinitiative unterstützt, die 2026 anläuft. Im Fokus stehen Bohrkostenförderung, Anschlussfinanzierung und Risikomanagement. Flankierend entsteht ein Netzwerk aus kommunalen Modellregionen mit Masterplänen zur Geothermienutzung.

Dreistufiges Fördermodell 2026

- BEW-Fördermittel werden von 800 Mio. € (2025) auf 1,4 Mrd. € (2026) erhöht.

- Tiefengeothermie-Projekte in ausgewählten Regionen werden prioritär behandelt.

- Masterpläne Geothermie schaffen Erkundungssicherheit und Planungsgrundlagen für Kommunen.

Zielregionen der Geothermie-Pilotinitiative

Auf Basis geologischer Potenzialanalysen, Explorationsdaten und laufender Studien wurden drei Großregionen als Startpunkte für die Masterpläne und Modellkommunen identifiziert:

| Region | Bundesländer | Geologische Merkmale | Beispielkommunen |

| Oberrheinischer Graben | BW, RP, Hessen | Hohe Temperaturgradienten, bekannte Thermalreservoire | Landau, Bruchsal, Insheim |

| Süddeutsches Molassebecken | Bayern, BW | Malmkarst-Aquifer mit >150 °C, Fernwärmenetze vorhanden | München, Unterhaching, Garching |

| Norddeutsches Becken | SH, MV, B, BB, NI, HH | Porenspeicher mit 50-100 °C, flächendeckende Nutzung mgl. | Neubrandenburg, Schwerin |

Masterpläne Geothermie: Struktur & Ablauf

Die regionalen Masterpläne dienen der gezielten Identifikation und Erschließung geothermischer Potenziale. Inhalte:

– Erstellung von Potenzialkarten auf Basis seismischer Daten

– Planung von Bohrstandorten, Trassennetzen und Netzanbindung

– Risikobewertung und Versicherungsmodelle – Integration in kommunale Wärmeplanung

| Meilenstein | Termin |

| Abschluss Explorationsanalysen | Dezember 2025 |

| Start Einreichung kommunaler Masterpläne | Januar 2026 |

| Auswahl & Bekanntgabe Modellkommunen | Frühjahr 2026 |

| Projektstart & erste Bohrungen | Sommer/Herbst 2026 |

Trotz positiver Dynamik bleiben auch im Bund Herausforderungen:

– Die Koordinierung der Förderkulissen zwischen MAP (BMU) und BEW (BMF) ist bislang nicht vollständig automatisiert.

– Das GeoBG muss verbindlich mit Bauvorgaben des BMWSB abgestimmt werden.

– Kommunale Haushaltsrisiken könnten die Investitionsbereitschaft trotz Förderkulissen bremsen.

– Die wohnungswirtschaftliche Integration geothermischer Quellen erfordert neue Planungsformate mit Beteiligung der Praxisakteure.

Hier sind neue, bundes-abgestimmte Governance-Modelle gefragt – etwa ein gemeinsamer Geothermie-Planungsfonds, der Mittel aus allen vier Ressorts bündelt, GIS-geführte Web-Darstellungen ergänzend zu Wärmekatastern sowie Innovationsräume für die Wohnungswirtschaft in Reallaboren.

Fazit

Die Geothermie rückt 2026 in den Mittelpunkt der Wärmewende. Sie bietet Potenzial für eine dezentrale, klimafreundliche und grundlastfähige Wärmeversorgung. Dies ist auch von strategischem Interesse für die Immobilienwirtschaft. Doch nur wenn alle vier Bundesministerien – Finanzen, Wirtschaft, Umwelt und Bauen – ihre Maßnahmen verzahnen und zugleich die Wohnungswirtschaft und die Länder als Umsetzerin ernsthaft einbinden, kann diese Transformation gelingen.

Die Pilotprojekte 2026 sind mehr als technische Demonstrationen: Sie sind der politische Lackmustest für sektorübergreifende Zusammenarbeit in der Klimapolitik – und für eine neue, integrierte Partnerschaft zwischen Staat, Kommune und Immobilienwirtschaft.