GEG vor der Reparatur: Wohnungswirtschaft warnt vor Kostenlawine – Bundesregierung reagiert

Berlin, den 16.10.2025

Zur Deutschen Wärmekonferenz am 15.10.2025 in Berlin hörten wir deutliche Worte aus dem BMWK von der zuständigen Abteilungsleiterin Stephanie von Ahlefeldt (BMWK). Zur angekündigten Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) gilt es, Unsicherheiten aufzulösen – mit Schwerpunkt auf die Relevanz für die Wohnungswirtschaft. Axel Gedaschko hatte auf der Konferenz “Immobilienwirtschaft trifft Klima & Energie” am 13.05.2025 ebenso deutliche Worte zu den Knackpunkten erforderlicher Änderungen gefunden und damit realitätsnahe Umsetzungswegen skizziert. Klare Kante zeigt das Programm der “Initiative Praxispfad CO2-Reduktion: Die Annäherung der auf der Konferenz vorgetragenen Position des BMWK zu den wohnungswirtschaftlichen Forderungen wird in vielen Punkten bereits “deutlich”.

Auftakt: Wärmewende unter Druck

Die Wärmewende ist das größte Transformationsprojekt im deutschen Gebäudesektor seit Jahrzehnten – und sie steht unter massivem Zeit-, Kosten- und Legitimationsdruck. 52 Prozent des Endenergieverbrauchs entfallen in Deutschland auf den Wärmemarkt, der überwiegend weiterhin auf fossilen Energien basiert. Die Klimaziele bis 2045 erfordern eine radikale Senkung der CO₂-Emissionen im Gebäudebestand. Gleichzeitig prägen Unsicherheit, Förderstopps, komplizierte Gesetzgebung und steigende Baukosten die Realität der Wohnungsunternehmen und privaten Eigentümer. Die Wohnungswirtschaft spricht inzwischen offen von einer „sozialen Eskalation im Heizungskeller“. Vor diesem Hintergrund rückte die diesjährige Deutsche Wärmekonferenz in Berlin in den Mittelpunkt der Debatte.

Veranstalter der Deutschen Wärmekonferenz

Die Deutsche Wärmekonferenz wird vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ausgerichtet. Damit bündelt sie Perspektiven von Technologieherstellern, Versorgern, Handwerk und politisch Verantwortlichen. Das Leitmotiv: „Realität in der Wärmewende – bezahlbar, sicher, machbar.“ Die Konferenz wirkt als Schaufenster und Seismograf der energiepolitischen Realität: Was hier gesagt wird, beeinflusst Gesetzgebung, Förderlandschaft und Umsetzungspraxis.

Politische Ausgangslage: Warum das GEG neu verhandelt wird

Das GEG sollte 2023 den Durchbruch für die Wärmewende bringen. Stattdessen erzeugte es Rechtsunsicherheit und verschärfte einen Investitionsstau. Drei Problemzonen dominieren: (1) Komplexität und unklare Nachweise für die 65-Prozent-Erneuerbaren-Regel; (2) die Abhängigkeit von der kommunalen Wärmeplanung, die in der Praxis häufig fehlt oder Jahre benötigt; (3) Förder- und Haushaltsunsicherheit, die Vertrauen zerstört. Der politische Druck stieg, Länder und Kommunen forderten Nachbesserungen – hinter den Kulissen begannen die Arbeiten an einer Reform.

Der Auftritt von Stephanie von Ahlefeldt (BMWK)

Auf dem Hauptpanel setzte Stephanie von Ahlefeldt (Abteilungsleiterin „Wärme und Wasserstoff BMWK“) einen deutlichen Akzent: „Wir brauchen ein Gebäudeenergiegesetz, das nicht in der Theorie funktioniert, sondern in der Praxis.“ Sie signalisierte Kurskorrektur statt Verteidigungsmodus. Bis Ende des Jahres solle das BMWK Eckpunkte für eine Reform vorlegen. Ihre Leitlinien: mehr Technologieoffenheit, Entbürokratisierung und eine Steuerung über Ergebnisse (CO₂-Minderung) statt starrer Technikvorgaben. Dies entspricht in einigen Teilen den Kernforderungen der Wohnungswirtschaft:

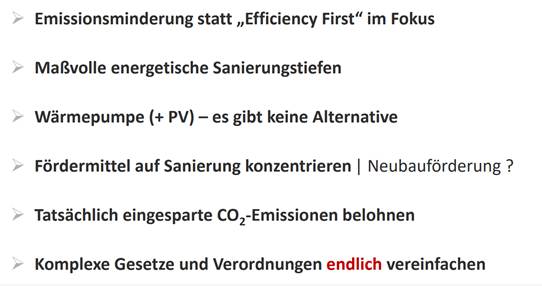

Zusammengefasste Forderungen der Wohnungswirtschaft zum WohnZukunfts Tag 2025, Quelle: Univ. Prof. Dr. M. Norbert Fisch (MNF), Steinbeis Innovationszentrum (SIZ)

Kurswechsel beim GEG: Was konkret in Aussicht steht

Fünf Richtungen zeichnen sich ab:

1) Technologieoffenheit: Alle klimawirksamen Lösungen – Geothermie (mit fertigem Beschleunigungsgesetz), Wärmepumpen zur Nutzung aller regenerativer Quellen, grüne Fernwärme, Biomasse, H₂-ready-Hybride – sollen möglich werden.

2) CO₂ als Leitgröße: Weg von pauschalen Technikpflichten hin zu Emissionszielen und ggf. Quartiersbudgets.

3) Realistische Zeitachsen: Übergangsfristen und Zwischenziele, geringere Abhängigkeit von der Wärmeplanung.

4) Vereinfachung: Verschlankte Nachweise, weniger Dokumentationspflichten, schnellere Genehmigungen, einheitlichere Ausnahmen.

5) Stabile Förderung: Verlässliche, mehrjährige Förderkulisse; keine kurzfristigen Stopps mehr.

Konfliktfeld kommunale Wärmeplanung

Die KWP sollte Ordnung schaffen, erzeugte aber Stillstand. Nur ein kleiner Teil der Kommunen hat fertige Pläne; vielerorts fehlen Daten, Kapazitäten und Standards. Folge: Sanierungen und Heizungserneuerungen werden aufgeschoben, Quartiersprojekte eingefroren. Von Ahlefeldt stellte Flexibilisierung in Aussicht: Übergangslösungen, Handlungsfreiheit vor Planabschluss, Bestätigungs- statt Genehmigungspflichten, Gleichstellung von Quartiersansätzen.

Kostenbelastung & soziale Risiken

Investitionsdruck trifft auf Zinswende und Baukostenanstieg. Modernisierungspflichten ohne gesicherte Refinanzierung gefährden die Bewirtschaftbarkeit – besonders im bezahlbaren Mietmarkt. Steigende Nebenkosten, begrenzte Umlagemöglichkeiten und Lücken in der Förderung drohen die soziale Balance zu kippen. Von Ahlefeldt erkannte das Thema an und kündigte eine Reform der Förderstrategie an, blieb aber ohne Details für MFH-Bestand und Quartiersfinanzierung.

Axel Gedaschko (GdW): Warnung vor sozialer Schieflage

Als Präsident des GdW (über 3.000 Unternehmen, rund 6 Mio. Wohnungen) brachte Axel Gedaschko die Sicht der Wohnungswirtschaft pointiert ein: „Die Wärmewende darf kein soziales Risiko werden.“ Seine Kernforderungen: Technologieoffenheit, Anerkennung von Übergangslösungen, Quartierspriorität, verlässliche Förderung des Bestands und soziale Abfederung. „Wir sind bereit zu investieren – aber wir brauchen Regeln, die funktionieren.“ Bereits im Mai 2025 hatte Gedaschko den Finger in die schmerzhaften Wunden der alten Ampelregierung gelegt:

dem GEG am 13.05.2025 zur Konferenz “Immobilienwirtschaft trifft Klima & Energie”, Quelle: DSC Consulting GmbH

Reaktionen aus Branche und Opposition

Stadtwerke und Energieversorger begrüßten den Reformimpuls, mahnten aber Tempo und Förderstabilität an. Die Heizungsindustrie plädierte für ein Ende des Technologiedogmas. Die Opposition sprach von einem späten Eingeständnis und forderte schnelle, praxistaugliche Korrekturen. Kommunen verlangten Entlastung bei der Wärmeplanung. Einigkeit bestand darin, dass ohne Planbarkeit keine Wärmewende gelingt.

Bewertung: Was der Kurswechsel bedeutet

Die Wärmekonferenz markiert einen Wendepunkt: Die Bundesregierung rückt von starren Vorgaben ab und öffnet sich für Realismus. Chancen: Ende der Technikideologie, Planbarkeit auch ohne fertige Wärmepläne, höhere Akzeptanz. Risiken: Reform darf kein Aufschub sein; Finanzierung und soziale Balance müssen geklärt werden. Fazit: Kurswechsel ja – glaubwürdig nur, wenn Taten folgen. Die Reform des GEG entscheidet, ob die Wärmewende im Bestand Fahrt aufnimmt oder weiteren Vertrauensverlust erzeugt.