Energy Sharing-Geschäftsmodelle der Zukunft

Energy Sharing, 15-min-Gebäudekonnektivität und § 42c EnWG

Whitepaper zur Bedeutung des Energy Sharing als neues energiewirtschaftliches Marktsegment – von Jörg Lorenz, CO2zero e.V.

1. Bedeutung des Energy Sharing als neues energiewirtschaftliches

Marktsegment für die Wohnungswirtschaft

Energy Sharing stellt eine der bedeutendsten strukturellen Neuerungen im europäischen Energierecht seit der Liberalisierung der Strommärkte Ende der 1990er-Jahre dar. Während die bisherigen Beteiligungsformen – insbesondere Mieterstrom (§ 42a EnWG) und gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (§ 42b EnWG) – auf die Versorgung innerhalb eines einzelnen Gebäudes oder eines unmittelbar verbundenen Gebäudekomplexes beschränkt waren, zielt Energy Sharing auf etwas grundlegend Neues: die gemeinschaftliche Nutzung von Erneuerbare-Energien-Strom über das öffentliche Netz hinweg, unter Beteiligung mehrerer unabhängiger Letztverbraucher, Anlagenbetreiber und Organisationsstrukturen.

Diese Form der Energieteilung eröffnet neue Möglichkeiten:

- Wohnungswirtschaft einbeziehen: Große Quartiere könnten mittelfristig an Energy-Sharing-Systemen teilnehmen, Mieterstrom kann zur dritten Säule des Kerngeschäftes der Wohnungswirtschaft – neben der Nettokaltmiete und den warmen BeKo – werden

- Mieter werden aktive Mitgestalter der Klimaneutralität: Mehrkosten durch destruktive Netzentgelt-Ansätze werden durch praxisnahe win-win-Modelle ersetzt

- Mieter zahlen weniger Vorlage für bundesweit umfassende Reduzierung der Stromtarife, weiterer grundlegender Kontextpunkt „win-win“ für Vermieter/Mieter

- Auflösung des Vermieter-Mieterdilemmas Rückgewinnung von Vertrauen in die Politik zwecks Stärkung der demokratischen Mitte

- Bürgerenergien stärken: Beteiligungen ohne physische Nähe zur Erzeugungsanlage.

- Dezentralität ausbauen: Prosumer-Rollen werden gestärkt.

- Lastmanagement lokal verbessern: Flexible Gemeinschaften können netzentlastend wirken.

- Wohnungs- und Immobilienunternehmen können erstmals ohne eigene Anlagen Teil von Erneuerbaren-Stromgemeinschaften werden.

Doch für all diese Potenziale fehlt bislang der verbindliche rechtliche Rahmen.

§ 42c EnWG– die zentrale Norm des Energy Sharing in Deutschland – existiert nur als Entwurfsnorm, eingebettet in das laufende Gesetzgebungsverfahren 2025. Es handelt sich um ein politisch sensitives Großprojekt, in dem sich Fragen des Verbraucherschutzes, der Netzregulierung, der Marktkommunikation und der europäischen Pflichten treffen.

Die Diskussion ist geprägt von gegensätzlichen Interessen:

- Wohnungswirtschaft kapituliert vor den Restriktionen der Auslegung von Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) § 3 Nr. 24a („Kundenanlage“) unter richtlinienkonformer Auslegung.

- Wohnungswirtschaft stelltgroße Investitionsvorhaben zurück, unausgeschöpfte Potenziale für die nationale Klimabilanz „Gebäudesektor“

- Bürgerenergieverbände fordern niedrigschwellige Teilhabe und finanzielle Privilegien.

- BMWK verfolgt ein vorsichtiges, technisch konservatives Modell, aber

- EU-Vorgaben drängen auf rasche Umsetzung und weitgehende Rechte für Energy-Sharing-Communities.

Diese Gemengelage verleiht § 42c EnWG-E erhebliche politische Dynamik.

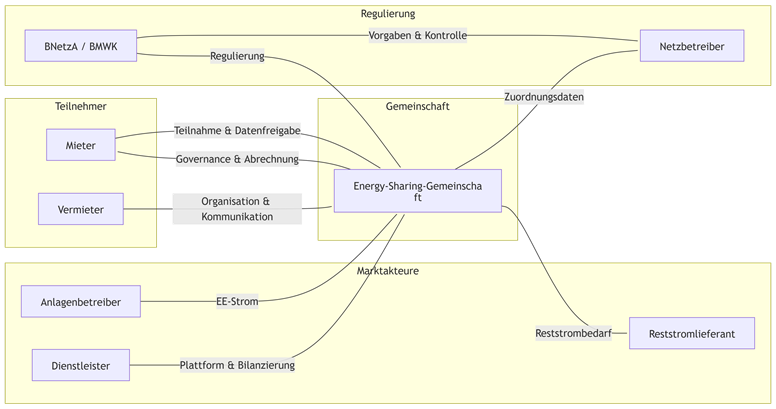

Abbildung 1 Wechselbezüge der Beteiligten zum § 42 c ENWG

2. Europäischer Rechtsrahmem

RED II, RED III und die Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie

Die europarechtliche Basis des Energy Sharing ist robust, eindeutig und politisch hoch priorisiert.

2.1 RED II (Richtlinie 2018/2001/EU)

RED II schuf erstmals den Begriff der „Erneuerbare-Energien-Gemeinschaft“ (Renewable Energy Communities – REC). Sie fordert:

- die Beteiligung von Bürgern,

- die lokale Nutzung erneuerbarer Energien,

- die Förderung von Gemeinschaftsprojekten,

- und die Beseitigung regulatorischer und administrativer Hürden.

Doch RED II enthielt noch kein „Recht auf Energy Sharing“. Die Beteiligung war möglich, aber nicht in allen Details verpflichtend.

2.2 RED III (Richtlinie 2023/2413)

Mit RED III, verabschiedet im Kontext des „Fit-for-55“-Pakets, wurde der Druck erhöht:

- Mitgliedstaaten müssen sichere Rahmenbedingungen für Energy Sharing schaffen.

- Modelle müssen marktbasiert, diskriminierungsfrei und transparent sein.

- Die gemeinsame Nutzung von erneuerbarer Energie muss rechtlich garantiert werden.

2.3 Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie 2019/944/EU (EBM-RL)

Neu: Art. 15a – Das Recht auf gemeinsame Energienutzung

Die jüngste Änderung der Richtlinie (2024/1711) führte ein substantiell neues Element ein:

„Haushaltskunden, KMU und öffentliche Einrichtungen haben das Recht, Strom aus erneuerbaren Energiequellen gemeinsam zu nutzen.“

Damit wurde Energy Sharing zu einem verpflichtenden Regulierungsobjekt:

- Mitgliedstaaten müssen die Teilnahme ermöglichen.

- Auch Dritte dürfen als Dienstleister fungieren.

- Netzbetreiber müssen technische Voraussetzungen schaffen.

- Diskriminierung ist unzulässig.

- Abrechnung und Bilanzierung müssen standardisiert werden.

Deutschland befindet sich damit in Umsetzungsverzug. Es bedarf keines Blickes in eine Kristallkugel, um die rechtlich belastbare Regelung auf nationaler deutscher Ebene zu prognostizieren.

3. Nationale Vorarbeiten

Mieterstrom, gemeinschaftliche Gebäudeversorgung, Solarpaket I

Bevor Energy Sharing auf Bundesebene Gestalt annahm, wurden zwei nationale Vorstufen eingeführt:

§ 42a EnWG – Mieterstrom

- gilt ausschließlich innerhalb eines Gebäudes

- basiert auf direkter lokaler Nutzung

- keine Nutzung des öffentlichen Verteilnetzes

- seit 2024 reformiert

§ 42b EnWG – Gemeinschaftliche Gebäudeversorgung

- ermöglicht gemeinschaftliche Nutzung ebenfalls nur hinter dem Netzanschlusspunkt

- wird oft als „Mini-Energy-Sharing ohne Netz“ bezeichnet

Diese Modelle zeigen:

- technische Machbarkeit ist vorhanden

- Akzeptanz bei Mietern/Haushalten ist hoch

- Abrechnung über moderne Messeinrichtungen funktioniert

- Energiepolitisch sind Kleingemeinschaften breit anerkannt

Doch beide Modelle haben keine räumliche Reichweite. Energy Sharing soll genau diese Lücke schließen.

4. Entstehungsgeschichte bis 2025

Die Entstehungsgeschichte des § 42c EnWG-E bis zur Bundestagswahl 2025

4.1 Der BMWK-RefE vom 27.08.2024

Der erste Referentenentwurf des BMWK enthielt § 42c als „Minimallösung“:

- nur ein Verteilnetzgebiet zulässig

- keine Netzentgeltreduzierung

- hohe technische Anforderungen

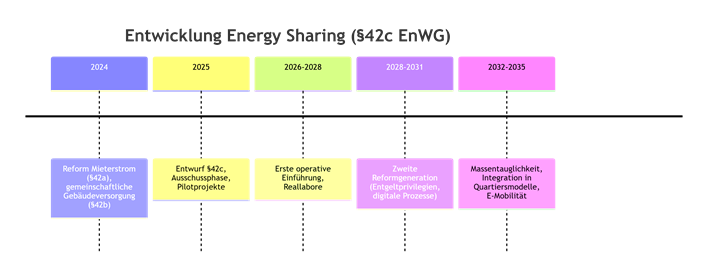

- operative Einführung frühestens 2026–2028

4.2 Regierungsentwurf vom 13.11.2024

Dieser wäre fast verabschiedet worden – doch dann kam:

4.3 Vorzeitige Bundestagswahl am 23.02.2025

Der gesamte Gesetzgebungsstrang brach ab. Nur Teile wurden im „Solarspitzen-Gesetz“ verarbeitet. Damit begann 2025 ein zweiter Anlauf für § 42c.

5. Gesetzgebungsverfahren 2025

Das aktuelle Gesetzgebungsverfahren 2025: Struktur, Stand, Streitpunkte

Stand: November 2025

- 11.07.2025 – BMWK-RefE

- 06.08.2025 – Kabinettsbeschluss

- 08.09.2025 – BT-Drs. 21/1497

- 11.09.2025 – Erste Lesung

- Seit 29.09.2025 – Ausschussphase

Wichtig:

§ 42c EnWG-E ist nicht beschlossen und nicht verkündet.

Streitpunkte:

- Umfang der Teilnahmeberechtigung

- Frage von Netzentgeltreduktionen

- Technische Detailtiefe vs. Praktikabilität

- Aufgaben der Netzbetreiber

- Verantwortung für Bilanzierung

- Rolle von Dienstleistern (Marktpartnern)

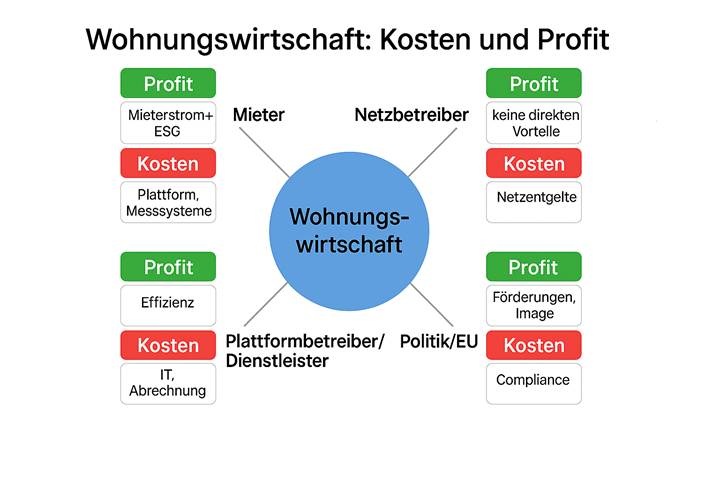

Abbildung 2 SWOT eines neuen § 42 c aus Sicht der Wohnungswirtschaft

6. Inhaltliche Analyse

Ausführliche inhaltliche Analyse des geplanten § 42c EnWG-E

Die Norm soll ermöglichen:

„Gemeinsame Nutzung elektrischer Energie aus erneuerbaren Energien über das Netz.“

Kernpunkte:

- Teilnehmerkreis: Wohnungswirtschaft, Immobilienwirtschaft, Haushalte, KMU, Kommunen

- Räumliche Begrenzung: ein Bilanzierungsgebiet

- Mess- und Abrechnungsmodell: viertelstündliche Messung (SMGW + CLS-Schnittstelle sowie Big Data-Maaegement als Ausstattungsbasis)

- Vertragsmodell: Liefervertrag + Energy-Sharing-Vertrag

- Keine finanziellen Privilegien (Stand 11(25)

- Netzbetreiber müssen teilnehmen Verknüpfte Kosten lassen das Geschäftsmodell unattraktiv erscheinen

Kritik der Fachwelt:

- zu komplex

- zu geringe Anreize

- zu starke Netzabhängigkeit

- fehlende Entgeltreduzierungen

Energy Sharing wäre damit rechtlich korrekt, dazu wirtschaftlich attraktiv. Die Wohnungswirtschaft hat aufgrund rechtlicher Bedenken fast alle Mieterstrom-Projekte auf Eis gelegt; riesige finanzielle und CO2-Einspar-Potenziale bleiben – zunächst – unausgeschöpft, offenstehende Optionen zur Wiederherstellung des inneren Friedens vieler Mieter mit dem Rechtsstaat warten auf Umsetzung, die Wohnungswirtschaft wartet auf den Moment zum Zünden eines erfolgreichen Geschäftsmodells, auch zur Umsetzung des Selbstverständnisses von Demokratie und Rechtsfrieden.

6.1 Zweck und Systematik des § 42c EnWG-E

Der geplante § 42c EnWG-E soll die gemeinschaftliche Nutzung von erneuerbarem Strom über das öffentliche Netz ermöglichen – ein Novum in der deutschen Energiewirtschaft. Ziel ist nicht Eigenverbrauch oder Mieterstrom, sondern ein völlig neuer Marktmechanismus, in dem Erzeugung und Verbrauch räumlich entkoppelt, aber digital verbunden sind. Die Norm ist darauf ausgelegt, EU-Vorgaben aus RED II, RED III und der Elektrizitätsbinnenmarkt-richtlinie umzusetzen und zugleich nationale Netzstabilitätsanforderungen zu erfüllen. Die Systematik arbeitet mit Teilnahmeoffenheit, Netzbasierung und wirtschaftlicher Neutralität. Vermieter und Mieter treten in einen neuen Markt als eigenständige Akteure ein und erweitern die aktuelle Monopol-Lenkungsfunktion der Versorger in eine kooperative Struktur. Dies ist aus Sicht der Versorger und Netzbetreiber disruptiv.

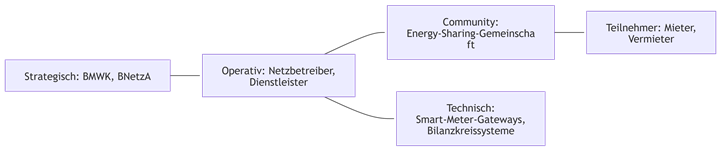

6.2 Teilnehmerkreis und organisatorische Struktur

§ 42c EnWG-E definiert drei wesentliche Gruppen: Anlagenbetreiber, Letztverbraucher und Energy-Sharing-Gemeinschaften. Anlagenbetreiber können kommunale oder genossenschaftliche Wohnungsunternehmen, aber auch Kommunen, KMU oder private Betreiber sein, während Letztverbraucher primär Mieter, private Hauseigentümer, KMU und öffentliche Einrichtungen sind. Die Energy-Sharing-Gemeinschaft muss keine eigene Rechtspersönlichkeit sein; auch vertragliche Zusammenschlüsse innerhalb eines Immobilienunternehmens unter der Lenkung und Leitung desselben sind zulässig. Die Rollenverteilung bleibt bewusst flexibel, um eine breite Teilnahme zu ermöglichen, gleichzeitig aber Missbrauch zu verhindern. Es bedarf keiner Neugründung zusätzlicher Entitäten.

Abbildung 3 Mögliches Organigramm der Beteiligten

6.3 Technische, regulatorische und organisatorische Anforderungen auf Erzeugerseite

Energy Sharing nach § 42c EnWG-E setzt auf Seiten der Erzeugungsanlagen ein hohes Maß an technischer, regulatorischer und datentechnischer Präzision voraus. Anders als beim klassischen Mieterstrom (mit einer relativ stabilen Lastverteilung und ohne Netznutzung) oder bei der Direktvermarktung (mit standardisierten Abrechnungs- und Bilanzkreisen) müssen Anlagen im Energy Sharing nahtlos in eine verteilte, kleinteilige und viertelstundengenaue Zuordnungslogik wie etwa einer CLS-geführten Smart-Meter-Gateway-Lösung eingebunden und mit Big-Data-Know-How gemanagt werden.

Die Anforderungen lassen sich in fünf große Kategorien gliedern:

6.3.1 Netzseitige Voraussetzungen / Lage im Verteilnetzgebiet

§ 42c EnWG-E verlangt, dass sich die Erzeugungsanlage im selben Bilanzierungsgebiet eines Verteilnetzbetreibers befindet wie die Verbrauchsstellen.

Dies dient drei Zielen:

- Reduktion von Netzengpässen:

Durch räumliche Nähe sollen großräumige Transportbedarfe vermieden werden. - Bilanzielle Vereinfachung:

Subbilanzkreise können innerhalb eines einzigen Verteilnetzgebiets effizienter verarbeitet werden. - Vermeidung regulatorischer Komplexität:

Unterschiedliche Netzbetreiber hätten sonst divergierende Prozesse und Datenstandards.

Daraus folgt:

Energy Sharing ist in seiner ersten Generation ein regional beschränktes Modell.

6.3.2 Mess- und Zähleranforderungen

Jede Anlage, die Energy Sharing-Strom erzeugt, benötigt zwingend:

- ein intelligentes Messsystem (iMSys)

- ein zertifiziertes Smart-Meter-Gateway

- viertelstündliche Messwertauflösung

- bidirektionale Kommunikation mit Backend-Systemen

Die Anforderungen sind höher als bei der herkömmlichen Einspeisung aus PV-Anlagen, denn:

- Die Erzeugung muss in 15-Minuten-Intervallen aufgeteilt werden.

- Jede erzeugte kWh muss einem Subbilanzkreis und damit einzelnen Verbrauchern zugewiesen werden.

- Fehlende Messwerte führen zu komplexen Ersatzwertverfahren.

Dies macht Energy Sharing nur für Anlagen möglich, die technisch modern ausgestattet sind. Kein SMGW-kein Mieterstrom-Modell!

6.3.3 Datenübermittlung, IT-Schnittstellen und Sicherheitsanforderungen

Die Daten müssen:

- verschlüsselt

- signiert

- datenschutzkonform

- in Echtzeit oder nahe Echtzeit

an Netzbetreiber, Bilanzkreisverantwortliche und ggf. Plattformbetreiber übermittelt werden.

Smart-Meter-Gateways dienen als zentrale Schaltstelle.

Die Anforderungen an die IT-Umgebung umfassen:

- strikte BSI-Sicherheitszertifikate,

- hohe Verfügbarkeit (24/7),

- robuste Fehlererkennungsmechanismen,

- standardisierte Datenformate (heute EDIFACT, später AS4 oder Folgeformate).

6.3.4 Regulatorische Anforderungen

Marktstammdatenregister (MaStR)

Alle Anlagen müssen vollständig im MaStR registriert sein, inklusive:

- Standort

- Betreiber

- technische Parameter

- Erzeugungsart

- Einspeiseleistung

- Netzverknüpfungspunkt

Zuordnung zu einem Bilanzkreis

Jede Anlage muss:

- einem bestehenden Bilanzkreis

oder - einem durch Dienstleister verwalteten Subbilanzkreis

zugeordnet werden.

Lieferausschluss eines Dritten (Abgrenzung zu Direktvermarktung)

Es muss sichergestellt werden, dass:

- die Strommenge nicht mehrfach verkauft wird,

- Energy Sharing-Mengen sauber getrennt werden,

- die Abrechnung nicht mit Marktprämien kollidiert (Vermeidung „Doppelförderung“).

6.3.5 Wirtschaftliche und organisatorische Anforderungen

Flexibilitätsbedarf

Da der erzeugte Strom nicht immer dem Verbrauchsprofil der Teilnehmer entspricht, entstehen:

- Überschussmengen → Verkauf am Markt

- Fehlmengen → Reststromlieferung erforderlich

- Prognoserisiken → Kosten für Ausgleichsenergie

Verwaltungsaufwand

Anlagenbetreiber müssen:

- viertelstündliche Daten verwalten oder gewerblich verwalten lassen,

- Vertragsbeziehungen pflegen,

- Abrechnungsmodelle organisieren,

- Schnittstellen zum Reststromlieferanten definieren.

Zwischenfazit zu 6.3

Auf Erzeugerseite ist Energy Sharing nur für technisch moderne, digital angebundene und organisatorisch professionelle Anlagen realisierbar.

Kleinere private Anlagen ohne iMSys oder ohne Bilanzkreismanagement können nicht teilnehmen. Immobilienunternehmen können ihre Quartiere nach Gebäude-Kennziffern aus dem ERP-System selbst organisieren.

6.4 Anforderungen auf Verbraucherseite: Messung, Verträge, Daten und organisatorische Pflichten

Verbraucher gelten weithin als „passive“ Teilnehmer, doch im Energy Sharing nach § 42c EnWG-E müssen sie mehrere komplexe Anforderungen erfüllen, die über das Niveau regulärer Stromlieferverträge hinausgehen.

6.4.1 Technische Anforderungen an Verbrauchsstellen

Jede Verbrauchsstelle muss über ein intelligentes Messsystem verfügen, das:

- viertelstündlich misst,

- Daten verschlüsselt überträgt,

- für Subbilanzkreise nutzbar ist.

Damit werden die gleichen technischen Standards wie auf Erzeugerseite gefordert.

Ohne iMSys keine Teilnahme.

Dies gilt auch für:

- Wohnungsunternehmen mit Mehrfamilienhäusern

- Gewerbeeinheiten

- kommunale Gebäude

- Mieter

6.4.2 Teilnahmeerklärung und vertragliche Struktur

Verbraucher müssen drei zentrale Vertragsbeziehungen eingehen:

(1) Energy-Sharing-Liefervertrag

Regelt:

- Arbeits- und Grundpreise

- Erzeugungszuordnung

- Abrechnungslogik

- Haftung

- Vertragslaufzeit

- Kündigungsmodalitäten

(2) Teilnahmevertrag in der Energy-Sharing-Gemeinschaft

Dieser Vertrag definiert:

- interne Governance

- Rechte und Pflichten

- Stimmberechtigung (falls Genossenschaft)

- Austrittsmodalitäten

- Datenverwendung

(3) Vertrag mit einem Reststromlieferanten

Da Energy Sharing keine 100 % Versorgung gewährleistet, ist ein konventioneller Lieferant notwendig.

Dieser übernimmt:

- Bereitstellung von Fehlmengen

- Preisgestaltung für diesen Anteil

- Abschluss eines regulären Stromliefervertrags

Die klassische Aufgabenverteilung ist erkennbar: Immobilienunternehmen organisieren, Mieter partizipieren, Kosten ergeben auch nach kompletter Umlage immer noch deutlichen win-win, Vermieter-Mieterdilemma aufgelöst.

6.4.3 Anforderungen an Datenschutz und Datennutzung

Energy Sharing erzeugt extrem sensitive Verbrauchsprofile, da viertelstündliche Messwerte direkte Rückschlüsse auf:

- Anwesenheit

- Lebensrhythmen

- gewerbliche Prozesse

- Maschinenlaufzeiten

- private Aktivitäten

zulassen.

Verbraucher müssen deshalb:

- explizit der Nutzung ihrer Verbrauchsdaten zustimmen

- Informationspflichten gem. DSGVO erhalten

- ggf. Einwilligungen für Drittplattformen erteilen

- der Verwendung für Prognosemodelle zustimmen

Datenschutzverstöße können das gesamte Modell gefährden. Der BSI-Grundschutz in Verbindung mit dem SMGW ist hier der zuverlässige Rechtsrahmen.

6.4.4 Kompatibilität mit Abrechnungssystemen

Verbrauchsstellen müssen monatlich oder jährlich eine Abrechnung erhalten, die folgende Positionen trennt:

- Energy-Sharing-Mengen (billiger)

- Reststrommengen (marktpreisgebunden)

- Netzentgelte

- Umlagen

- Steuern

Verbraucher müssen damit umgehen, dass:

- zwei Energiequellen abgerechnet werden

- Zuordnungen viertelstündlich erfolgen

- Abrechnungen komplexer aussehen als bisher

6.4.5 Organisatorische Anforderungen

Verbraucher müssen zusätzlich:

- Wechselprozesse unterstützen

- Zugang zu Kundenportalen nutzen

- Messwerte bereitstellen

- Abrechnungen prüfen

- Kommunikationspflichten akzeptieren

- bei Störungen Daten zur Verfügung stellen

Besonders relevant für Wohnungsunternehmen:

- Mietverträge bleiben eigenständig; Energy Sharing ist kein Bestandteil des Mietrechts

- Beteiligung erfolgt ausschließlich außerhalb des Wohnraummietrechts

- Liegenschaftsverwaltungen müssen zusätzliche Kommunikations- und Abrechnungsaufgaben übernehmen

Zwischenfazit zu 6.4

Auf Verbraucherseite ist Energy Sharing organisatorisch und technisch deutlich anspruchsvoller als ein klassischer Stromtarif.

Die Teilnahme erfordert Datenfreigaben, digitale Schnittstellen und akkurate Messinfrastruktur.

6.5 Messung, Bilanzierung und Marktkommunikation als technisches Rückgrat des § 42c EnWG-E

Energy Sharing ist in seiner technischen Logik hochgradig daten- und prozessgetrieben. Die gesamte Funktionsfähigkeit hängt davon ab, ob Erzeugungs- und Verbrauchsdaten korrekt, fehlerfrei und viertelstundengenau erfasst, verarbeitet und zugeordnet werden können.

Kein anderer bestehender Mechanismus des EnWG verlangt eine derart feingranulare Zuordnung zwischen einer Vielzahl unabhängiger Akteure. Die iMSys können dies leisten.

6.5.1 Messung: Viertelstundenscharfe Erfassung von Erzeugung und Verbrauch

Sowohl Erzeugungsanlagen als auch alle Verbrauchsstellen müssen folglich über intelligente Messsysteme (iMSys) verfügen.

Diese müssen:

- alle 15 Minuten einen Messwert erzeugen

- diesen Messwert signiert und verschlüsselt an das Backend übertragen

- Ausfälle melden

- Konsistenzprüfungen ermöglichen

- Fehlerkennziffern übermitteln

Die Anforderungen gehen deutlich über den Smart-Meter-Standard hinaus, da beim Energy Sharing:

- Erzeugung einzelnen Verbrauchern zugeordnet wird,

- dies automatisiert und in Echtzeit geschehen muss,

- kleine Fehler große Abweichungen in der Bilanzierung verursachen.

Es bedarf folglich eines übergeordneten Abrechnungs-Managements, welches praktischerweise an die 15-min-Konnektivität „angehängt“ werden kann. Dies können externe Dienstleister übernehmen, die auch für die Verwaltung der Big Data verantwortlich werden.

6.5.2 Bilanzierung: Subbilanzkreise und Zuordnungsalgorithmen

Das Herzstück ist die bilanzielle Zuordnung, also die Frage:

Welche Erzeugungsmenge wird welchem Teilnehmer in welcher Viertelstunde zugeschrieben?

Subbilanzkreise (SBK)

Energy Sharing erfordert die Einrichtung sogenannter Subbilanzkreise, d. h.:

- ein Bilanzkreisverantwortlicher (BKV), dies kann ein Immobilienunternehmen sein, welches ggf. externe Dienstleister einbindet

- betreibt einen übergeordneten Bilanzkreis

- und innerhalb dieses Kreises werden Energy-Sharing-Zuordnungen verwaltet

Jede viertelstündliche Energieeinheit wird:

- der Erzeugung zugeordnet

- dann proportional oder regelbasiert den Verbrauchern zugeschrieben

- schließlich bilanziell gebucht

Ohne robuste SBK-Logik ist Energy Sharing nicht funktionsfähig.

6.5.3 Zuordnungsmechanismen zwischen Erzeugung und Verbrauch

Es gibt mehrere mögliche Arten, EE-Mengen zuzuteilen:

- Proportionale Zuordnung

Alle Teilnehmer erhalten denselben prozentualen Anteil an der verfügbaren Energie. - Bedarfsorientierte Zuordnung

Zuordnung nach individuellem Verbrauchsverhalten. - Zeitgleiche Zuordnung

Nur zeitgleich erzeugte Mengen werden verteilt. - Regelbasiertes Matching

Z. B. bevorzugte Zuteilung an Verbraucher mit hoher Tarifsensitivität.

Der Entwurf lässt die konkrete Methode weitgehend offen. BNetzA-Festlegungen werden hier prägend sein.

6.5.4 Marktkommunikation (MaKo)

Dieser Bereich ist komplexer als bei Mieterstrom oder klassischen Lieferverträgen.

Die Marktkommunikation muss:

- Erzeugungsdaten

- Verbrauchsdaten

- Zuordnungsdaten

- Abrechnungsdaten

- Prognosedaten

in standardisierten Formaten transportieren.

Die heute verwendeten Formate (v. a. EDIFACT) gelten bereits als an der Belastungsgrenze.

Für Energy Sharing sind zusätzliche Anforderungen zu erwarten:

- neue Nachrichtentypen

- neue Prozessketten

- automatisierte Fehlerkorrektur

- maschinelles Prognose-Matching

Die BNetzA wird hierfür eigene Festlegungen erlassen müssen.

6.5.5 Fehlerbehandlung und Ersatzwertbildung

Da jede Viertelstunde einen Datensatz erzeugt, führen Ausfälle zu direkt messbaren Abweichungen.

Bei Fehlwerten gelten:

- Ersatzwertbildung zur Sicherstellung vollständiger Daten

- Plausibilitätsprüfungen

- Abweichungsreduktion

- Nachverfolgungspflichten

Fehler dürfen den Bilanzkreis nicht destabilisieren.

Daher gelten strenge Anforderungen an Datenqualität und algorithmische Validierung.

6.5.6 Prognosemodelle und Ausgleichsenergie

Energy Sharing erfordert hochwertige Prognosen für:

- Erzeugungsprofile

- Verbrauchsprofile

- Flexibilitätsoptionen

- Lastverschiebungen

Ungenaue Prognosen erzeugen Ausgleichsenergiekosten, die im Modell entweder:

- der Gemeinschaft,

- dem Anlagenbetreiber oder

- dem BKV

zugeordnet werden müssen.

Dies ist rechtlich noch nicht präzise geregelt.

6.5.7 Marktkommunikation

Zur Marktkommunikation gehören z. B.:

- EDIFACT-Nachrichten zum Lieferantenwechsel

- Übermittlung von Messwerten

- Bilanzierungsdaten (Allokation, Subbilanzkreise, Prognosen)

- Netznutzungsabrechnungen

- Stammdaten-Updates

- Ersatzwertbildung

- Zuordnungsinformationen im Energy Sharing

Die Marktkommunikation ist durch:

- Bundesnetzagentur-Festlegungen

- gesetzliche Vorgaben (EnWG, MsbG)

- technische Regeln

streng reguliert und hoch standardisiert. Kurz gesagt:

MaKo = die gesamte technische und prozessuale „Sprache“ des Strommarkts.

Ohne funktionsfähige MaKo kann Energy Sharing nicht betrieben werden.

Zwischenfazit 6.5

Messung, Bilanzierung und MaKo bilden die komplexeste technische Ebene des Energy Sharing. Ohne vollständig digitalisierte Systeme ist eine Umsetzung im realen Markt nicht denkbar.

6.6 Der Energy-Sharing-Vertrag: Struktur, Rollenverteilung, AGB, Risiken und Schnittstellen zum Reststromlieferanten

Der Energy-Sharing-Vertrag ist das juristische Herzstück des Modells und verbindet mehrere eigenständige Vertragslogiken:

- Energierecht

- Zivilrecht

- Verbraucherschutzrecht

- Datenschutzrecht

- Energiewirtschaftliche Abrechnungslogik

Er ist komplexer als jeder klassische Stromliefervertrag.

6.6.1 Grundstruktur des Vertrags

Der Vertrag besteht typischerweise aus folgenden Elementen:

- Energy-Sharing-Liefervertrag zwischen Erzeuger und Verbraucher

- Teilnahmevereinbarung innerhalb der Gemeinschaft

- technische Anlage (Messkonzepte, Datenflüsse)

- Preisblatt / Abrechnungsmatrix

- Datenschutzvereinbarung

- Schnittstellenvereinbarung zum Reststromlieferanten

Jeder dieser Teile ist rechtlich notwendig, da Energy Sharing kein vollständiger Liefervertrag ist.

6.6.2 Vertragsinhalte im Detail

(a) Leistungsgegenstand

- Lieferung von Erneuerbare-Energien-Strom

- viertelstündliche Zuordnung

- Definition der zuordenbaren Mengen

- Regelungen bei Unter- oder Überdeckung

(b) Preisgestaltung

- Arbeitspreis für Energy-Sharing-Strom

- Grundpreis

- Verwaltungskostenanteile

- Abrechnungsmodalitäten

- Preisgarantien oder dynamische Preise

(c) Datenverarbeitung

- Art der erhobenen Daten

- Zweck der Verarbeitung

- Übermittlungswege

- Rechte der Verbraucher

- Löschfristen

- Einwilligungen gem. DSGVO

(d) Rollen und Verantwortlichkeiten

- Anlagenbetreiber: Erzeugung, Datenlieferung, Prognosen

- Verbraucher: Datenfreigabe, Zahlungspflichten

- Gemeinschaft: Governance, Mitgliederverwaltung (Berücksichtigung „G“ im ESG-Jahresreport

- BKV: Bilanzierung und Subbilanzkreise

- Plattformbetreiber: technische Infrastruktur

- Netzbetreiber: Messdatenbereitstellung

6.6.3 Governance und interne Organisation der Gemeinschaft

Energy-Sharing-Gemeinschaften können:

- formell als Genossenschaft

- oder informell als vertraglicher Zusammenschluss innerhalb eines Immobilienbestandes durch Initiative und Verwaltung des Vermieters

organisiert sein.

Governance-Felder umfassen:

- Aufnahme neuer Mitglieder

- Austritt

- Stimmrechte

- Kostenverteilung

- Nutzung von Speichern

- Abrechnung interner Leistungen

6.6.4 Verhältnis zum Reststromlieferanten

Der Reststromlieferant stellt sicher, dass Verbraucher rund um die Uhr versorgt werden.

Er liefert:

- alle Mengen, die nicht durch Energy Sharing gedeckt werden,

- rechnet diese separat ab,

- behält die Grundverantwortung als Versorger.

Der Kunde erhält also zwei Abrechnungsquellen, was rechtlich anspruchsvoll ist.

6.6.5 Haftung und Risiken

Mögliche Risiken im Modell:

- Datenübertragungsfehler

- falsche Zuordnung

- Bilanzkreisabweichungen

- Prognosefehler

- ungedeckte Ausgleichsenergiekosten

- technische Ausfälle der Plattform

Der Vertrag muss diese Haftungsfragen präzise regeln.

Zwischenfazit 6.6

Der Energy-Sharing-Vertrag ist ein komplexes, hybrides Vertragskonstrukt, das die Bereiche Energieproduktion, Datenverarbeitung, Verbraucherrecht und Netzregulierung miteinander verknüpft.

6.7 – Kostenmechanik und Preisbildungslogik im Energy Sharing nach § 42c EnWG-E

Energy Sharing erzeugt eine völlig neue Form der Preisbildung, die zwischen klassischer Direktlieferung und Mieterstrom liegt. Die ökonomische Logik ist nicht intuitiv, da die Netznutzung vollständig bestehen bleibt, aber dennoch ein preislicher Vorteil entstehen soll.

Die Preisbildung setzt sich im Kern aus fünf Kostenarten zusammen:

6.7.1 Gestehungskosten (Erzeugungskosten) des EE-Stroms

Die Erzeugungskosten der PV- oder Windanlage bilden den wirtschaftlichen Ausgangspunkt.

Typische Werte:

- PV-Freifläche: 5–7 Cent/kWh

- PV-Dach groß: 7–12 Cent/kWh

- PV-Dach klein: 13–20 Cent/kWh

- Wind Onshore: 4–8 Cent/kWh

Der Strom könnte alternativ:

- Vorrangig den Strombedarf aller Wärmepumpen THG-neutral unterstützen

- an der Börse vermarktet werden

- in die Marktprämie gehen

- für Eigenversorgung genutzt werden

Die Teilnahme am Energy Sharing bedeutet daher eine Loslösung von starren Handlungsrahmen bis hin zu eigenen „Vorrangschaltungen“ zur Einbindung der THG-Gutschrift an der „richtigen“ Stelle. Die Definition derselben obliegt dem Initiator/Verwalter

6.7.2 Netzbasierte Preisbestandteile (unverhandelbar)

Da der Strom über das öffentliche Netz fließt, fallen vollständig an:

- Netzentgelte

- Konzessionsabgaben

- Stromsteuer

- § 19-StromNEV-Umlage

- KWKG-Umlage

- Offshore-Netzumlage

- Mehrwertsteuer

Damit bliebe ein großer Teil des Strompreises unveränderlich, falls der neue § 42 c dies nicht explizit regelt. Das ist der Hauptgrund, warum Energy Sharing möglicherweise nicht so günstig sein kann wie Eigenverbrauch oder Mieterstrom. Ohne Einführung einer kostenentlastenden Regelung droht ein erneutes Scheitern des großflächigen Roll-Outs.

6.7.3 Plattform- und Verwaltungskosten

Energy Sharing erfordert:

- digitale Zuordnungsalgorithmen

- Datenmanagement

- Fehlerbehandlung

- Prognosen

- Abrechnung

- Kundenplattformen

Diese Kosten müssen auf die Teilnehmer umgelegt werden:

Typisch: 1–4 Cent/kWh je nach Größe, Anbieter und Auslastung.

6.7.4 Risikokosten und Ausgleichsenergierisiken

Erzeugung und Verbrauch stimmen selten exakt überein.

Daraus entstehen:

- Prognosefehler

- Differenzen im Subbilanzkreis

- Ausgleichsenergie

Diese Risiken werden üblicherweise:

- im Arbeitspreis eingepreist

oder - über einen Risikoaufschlag abgefedert.

6.7.5 Wirtschaftliche Fallstricke

- Zu kleine Communities → hoher Verwaltungsanteil

- Ungünstige Lastprofile → viele Reststrommengen

- Fehlende Speicherintegration → geringe Nutzung von PV-Mittagslast

- Komplexe Prognosen → hohe Ausgleichsenergiekosten

Zwischenfazit 6.7

Die Preisbildung im Energy Sharing ist komplex und kostenintensiv. Ein signifikanter Preisvorteil entsteht bei professioneller Organisation, hoher Auslastung und guten Erzeugungsprofilen. Wohn- und Gewerbequartiere sind hervorragend geeignet.

6.8 – Wirtschaftlichkeit aus Sicht unterschiedlicher Akteure

Energy Sharing ist ein Multi-Akteur-Modell. Jeder Beteiligte hat eine eigene finanzielle Logik, eigene Risiken und eigene Nutzenprofile. Die Gesamtwirtschaftlichkeit hängt stark davon ab, wie die Perspektiven miteinander harmonieren. Treiber in der Wohnungswirtschaft ist z.B. die Aussicht auf günstigeren Strom (Mieter), die kostenneutrale bzw. gewinnbringende Einführung (Vermieter), die Attraktivität der Bestände der Vermieter, welcher solche Initiativen auf dem Vermietungsmarkt umsetzt und sich gegenüber Wettbewerbern profiliert, die Aussicht auf einen günstigeren ESG-Reportbestandteil als Basis für die Aufsichtsrats- und Bankenkommunikation sowie die allgemeine PR, Vermeidungspotenzial für stranded assets und allgemeine Profilierung als Klimaneutralitäts-Akteur. Altruistische Beweggründe sind hingegen praxisferne Kopf-Konstrukte tendenziöser gesellschaftlicher Gruppen ohne messbare Verwertungsrelevanz wie z.B. bei der „Flugscham“.

6.8.1 Haushaltskunden

Vorteile:

- Messbare Reduktion des Strompreises

- aktive Teilhabe an und Profit von der Energiewende

- regionale Identifikation

- Preistransparenz

Nachteile:

- Einsparpotenziale können geringer ausfallen als gewünscht, da Netzentgelte- zumindest in der ersten Gesetzesfassung zu befürchten – immer noch den Profit „auffressen“

- komplexe Abrechnung

- zwei Energiequellen (Rest + ES-Mengen)

- hohe Datenschutzempfindlichkeit der Daten

Wirtschaftliche Gesamtbewertung:

Rentabel im berechenbarem Umfang, hoher Bindungsgrad für Vermieter in einem Zukunfts-Geschäftsmodell, Auflösung des Vermieter-Mieterdilemmas.

6.8.2 KMU und Gewerbe

Gewerbebetriebe profitieren durch:

- Tageslastprofile passen gut zu PV

- größere Verbrauchsmengen → Skaleneffekte

- Verwaltungskostenanteil geringer

Viele KMU sehen Energy Sharing als:

- Inflationsschutz

- Strompreisstabilisator

- Teil eines Nachhaltigkeitskonzeptes

Wirtschaftliche Gesamtbewertung:

Attraktiv, wenn standardisierte Plattformen existieren.

6.8.3 Wohnungsunternehmen und Quartiersbetreiber

Wohnungsunternehmen profitieren besonders und stehen im Fokus zukünftiger Weiterentwicklungen als Mittler zu Millionen partizipierenden Mietern.

Potenziale:

- Kombination mit Mieterstrom

- Kombination mit Wärmepumpen (Zuordnung der THG-Gutschrift zur Gebäudebilanz/zum Klimapfad)

- Kombination mit Ladeinfrastruktur, neuer Schub für Wallbox-Gechäftsmodelle

- komplette Quartierssysteme

Herausforderungen:

- regulatorische Unschärfen

- hoher bürokratischer Aufwand

- Datenschutzrisiken

- Abgrenzung zum Mietrecht

- komplexe interne Abläufe

Wirtschaftliche Gesamtbewertung:

Sehr hohes Potenzial ab sofort für Reallabore (siehe Bundes- und Landesförderungen), ab Verkündung im Amtsblatt für Langfrist-Finanzplanung essentiell als drittes „Standbein“ neben Nettokaltmiete und Abrechnung der warmen BeKo.

6.8.4 Energiegenossenschaften

Genossenschaften sind die treibende Kraft.

Vorteile:

- hoher Vorteil bei paralleler Neugestaltung eigener nichtfossiler Energiequellen z.B. durch Tiefengeothermie

- große Bürgernähe

- hohe Akzeptanz

- lokale Wertschöpfung

- demokratische Governance

Herausforderungen:

- für existente Genossenschaften ein überschaubarer administrativer Aufwand

- Notwendigkeit digitaler Lösungen

- fehlende Wirtschaftlichkeit bei Kleinanlagen

Wirtschaftliche Gesamtbewertung:

Relevant für die Energiewende, aber ohne digitale Unterstützung kaum skalierbar.

6.8.5 Energieversorger und Dienstleister

Versorger verlieren nicht nur Kunden – sie gewinnen neue Geschäftsmodelle:

- Bilanzkreismanagement

- Plattformbetrieb

- Abrechnungsservices

- Prognosedienstleistungen

- Community-Management

Sie werden wahrscheinlich zu den operative Dienstleistern des Energy Sharing.

Wirtschaftliche Gesamtbewertung:

Sehr attraktiv – ein neuer Markt für Services.

6.8.6 Netzbetreiber

Für Netzbetreiber gilt:

- keine wirtschaftlichen Vorteile, eher allgemeiner Zusatzaufwand

- viele technische und regulatorische Pflichten

- steigender IT-Aufwand

- mehr Prognoseunsicherheit

Netzbetreiber werden das Modell ermöglichen müssen, ohne davon zu profitieren.

Wirtschaftliche Gesamtbewertung:

Neutral bis negativ – reine Pflichtaufgabe, Verlust von Gestaltungsmonopolen.

Zwischenfazit 6.8

Energy Sharing ist für einige Akteure wirtschaftlich hochattraktiv (Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, Dienstleister), für andere moderat interessant (Haushalte) und für wieder andere eine reine Verpflichtung (Netzbetreiber).

Die Spannbreite der ökonomischen Logiken ist größer als in allen bisherigen Energievertriebsmodellen, Chancen übersteigen die Risiken bei weitem.

6.9 Regulatorische Risiken und Konflikte im Energy-Sharing-System nach § 42c EnWG-E

Energy Sharing ist kein isoliertes Rechtsinstrument. Es greift tief in bestehende Regulierungen, Marktmechanismen und technische Regeln ein. Dadurch entsteht zunächst ein komplexes Netz aus Schnittstellenrisiken, juristischen Unschärfen und potenziellen Konflikten zwischen Akteuren, Behörden und Marktrollen.

Während Mieterstrom und klassische Liefermodelle vergleichsweise klar strukturierte Rechtsräume haben, bewegt sich Energy Sharing auf einer Vielzahl paralleler Regelungsebene:

- Energiewirtschaftsrecht

- Strommarktregeln

- Bilanzkreisrecht

- Netzregulierung

- Datenschutzrecht

- Verbraucherschutzrecht

- IT- und Sicherheitsregeln (BSI)

- EU-Vorgaben (RED II/III, Strombinnenmarktrichtlinie)

Diese Überschneidungen erzeugen beherrschbare Risiken, wenn diue Stärken der iMSys und der SMGW in Verbindung mit CLS-Steuerungen gehoben werden.

6.9.1 Regulatorisches Risiko: Unklare Abgrenzung zu bestehenden Modellen

Es bestehen zahlreiche Grenzbereiche:

- Mieterstrom (§ 42a EnWG)

- gemeinschaftliche Gebäudeversorgung (§ 42b EnWG)

- Direktvermarktung (EEG)

- sonstige Liefermodelle nach EnWG

Ohne präzise Abgrenzung drohen:

- Doppelförderungen

- Abgrenzungskonflikte mit Netzbetreibern

- Fehlanwendungen der Marktprämie

- Fehler in der Umsatzsteuer- und Ertragssteuerlogik

Insbesondere die Kombination von Energy Sharing und EEG-Förderung ist kritisch.

6.9.2 Technisch-regulatorisches Risiko: Datenqualität und BNetzA-Festlegungen

Energy Sharing steht und fällt mit Festlegungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) zur:

- Marktkommunikation

- Bilanzierung

- Datenvalidierung

- Subbilanzkreisen

- Ersatzwertbildung

- Prognoseanforderungen

Für alle diese Bereiche existieren derzeit nur Vorüberlegungen, aber keine finalen Regelwerke.

Daraus entsteht ein Risiko für:

- spätere Nachschärfungen

- Änderungen in der Prozesslogik

- Investitionsunsicherheit

- Verzögerungen im Rollout

6.9.3 Netzregulatorisches Risiko: Pflichten ohne Refinanzierung

Netzbetreiber müssen:

- Daten prüfen,

- Subbilanzkreise verarbeiten,

- IT-Systeme erweitern,

- Fehlerhandling betreiben.

Sie haben jedoch keinen wirtschaftlichen Vorteil und dürfen die Kosten bislang nicht vollständig umlegen, außerdem verlieren sie monopolartige Stellungen als Wirtschaftsakteure.

Es entsteht ein systemischer Zielkonflikt:

Diejenigen, die das Modell technisch tragen sollen, profitieren nicht davon.

Daraus resultiert ein Risiko für:

- restriktive Auslegung

- Verzögerungen

- Verwaltungslast

- potenzielle Streitigkeiten mit Energiedienstleistern

- Verlust monopolistischer Pfründe

Ohne energisches Gestalten der Bundes-Gesetzgeber wird sich hier kein Blatt bewegen.

6.9.4 Datenschutzrisiko: Hochsensible Verbrauchsprofile

Da viertelstündliche Daten erhoben werden, entsteht ein sehr sensibles Profil:

- An- und Abwesenheit

- Lebensrhythmus

- Maschinenlaufzeiten

- Familienverhalten

- Produktionsaktivitäten

Herausforderungen für die iMSys-Technologien:

- Betroffene benötigen volle Transparenz

- Plattformen müssen DSGVO-konform sein

- Einwilligungen müssen eindeutig sein

- Fehler können zu Bußgeldern führen

- Energy Sharing kann bei Missbrauch Persönlichkeitsrechte verletzen

Datenschutzbehörden werden zentrale Akteure. SMGW und BSI-Konformität sind die zutreffenden Antworten, je schneller der SMGW-Rollout, je eher der THG-Profit für alle.

6.9.5 Verbraucherschutzrisiko

Komplexität → Gefahr für:

- Intransparente Preisbildung

- Überforderung von Verbrauchern

- Missverständliche Verträge

- Unklare Angaben zur Reststromversorgung

- Streitfälle über Abrechnungszuordnung

Verbraucherschutzverbände werden vertragliche Mindeststandards fordern.

6.9.6 Politisch-rechtliches Risiko: EU-Vorgaben und nationale Minimalumsetzung

Deutschland setzt Energy Sharing nur minimal um.

Die EU hingegen fordert:

- ambitionierte Bürgerenergie

- vereinfachte Prozesse

- Privilegien oder mindestens faire Bedingungen

- breite Teilhabe

Wenn Deutschland die EU-Ziele weiterhin unterschreitet, drohen:

- EU-Verfahren

- Nachbesserungspflichten

- politische Konflikte

Hier sind die Gründe, warum eine schnellere Angleichung an EU-Recht wahrscheinlich ist.

Zwischenfazit 6.9

Energy Sharing birgt erhebliche regulatorische Risiken, vor allem aufgrund unklarer Schnittstellen, fehlender Prozesse und schlechter Refinanzierungsmechanismen. Das Modell steht rechtlich auf vielen parallelen Säulen, die erst noch stabilisiert werden müssen.

6.10 — Zusammenfassung und juristische Einordnung der technischen Funktionsweise des Energy Sharings

Der Abschnitt 6 zur technischen Funktionsweise zeigt deutlich:

- Energy Sharing ist technisch extrem anspruchsvoll.

- Es benötigt vollständige Digitalisierung.

- Es erfordert professionelle Anlagen- und Dateninfrastruktur.

- Es ist juristisch ein hybrides Vertragsmodell, das weder in bestehende Liefermodelle noch in klassische Bürgerenergiekonzepte sauber hineinpasst.

- Es verlangt neue Rollen, neue Prozesse und neue Schnittstellen.

In Summe ergibt sich eine klare juristische Bewertung:

6.10.1 Juristische Einordnung: Hybrid zwischen Lieferrecht und Bürgerenergie

Energy Sharing bewegt sich zwischen:

- klassischer Stromlieferung

- gemeinschaftlicher Energieerzeugung

- netzgebundener Versorgung

- gemeinschaftlicher Organisation

- datengetriebener Zuordnungslogik

Das gesetzliche Modell ist weder reines Energievertriebsrecht noch reine Bürgerenergie, sondern eine neue Kategorie:

netzbasierte Energiegemeinschaft für Verbraucher und Kleinerzeuger mit digitaler Zuordnungslogik.

Dies macht § 42c EnWG systemisch neuartig.

6.10.2 Energiepolitische Bedeutung

Energy Sharing soll:

- das Vermieter-Mieter-Dilemma auflösen

- Bürgerenergie stärken

- regionale Wertschöpfung fördern

- Beteiligung an EE ermöglichen ohne Eigentum an Anlagen

- neue dezentrale Modelle erlauben

- Digitalisierung der Energiewirtschaft vorantreiben

Das alles gelingt nur, wenn regulatorische Hürden reduziert werden. Dies ist allerdings – EU-getrieben als Zwang – absehbar

6.10.3 Praktische Bedeutung der technischen Anforderungen

Die Extremabhängigkeit von:

- Smart Metern

- Bilanzierungssystemen

- automatisierter MaKo

- neuen, disruptiven Plattformen zugunsten der Endverbraucher

- BNetzA-Festlegungen

ist das größte praktische Risiko. Erst nach deren Abstellung wird Modell voll funktionsfähig.

6.10.4 Zwingende Weiterentwicklungen

Ohne folgende Reformen wird Energy Sharing kaum skalieren:

- vereinfachte Standardprozesse

- medienbruchfreie Integration in ERP-Systeme

- digitale Plattformzentralisierung

- klare Vorgaben zur Bilanzierung

- Stärkung der Netzbetreiberstrukturen

- moderate Netzentgeltprivilegien, Abschied von zerstörerischen Vorstellungen

- Absenkung administrativer Kosten

Diese zweite Reformgeneration gilt bereits heute als nahezu sicher, da das Gesetzgebungsverfahren ähnlich zügig laufen kann wie z.B. bei Beothermie-Beschleunigungsgesetz

6.10.5 Schlussbewertung

Energy Sharing ist ein:

- technisch anspruchsvolles

- regulatorisch komplexes

- politisch gewolltes

- wirtschaftlich bisher mittelmäßig attraktives

Instrument, das jedoch langfristig enormes Potenzial entfalten kann.

Die technische Darstellung in Abschnitt 6 zeigt deutlich:

Es ist ein Zukunftsmodell mit Potenzial zum Massenmarktmodell und Stärkung des Rechtsfriedens.

7. Akteurslandschaft

Akteurslandschaft: politische, institutionelle und wirtschaftliche Einflussfaktoren

Politisch

- BMWK: vorsichtig, aber forciert gestaltend

- Bundestag: mehrheitsfähig, aber detailkritisch

- Bundesrat: reformorientiert, fordert Ausweitung

Wirtschaft

- EVU/Netzbetreiber: fordern Praxistauglichkeit

- Bürgerenergie: fordert Entgeltprivilegien

- Wohnungswirtschaft: wünscht einfache Teilnahme

Zivilgesellschaft

- Verbraucherschutz: sieht keine Hemmnisse außer ggf. zu befürchtender Überforderung

- NGOs: sehen Energy Sharing als Demokratisierung der Energiewende

7.1 Bürgerenergie und Genossenschaften

Bürgerenergiegenossenschaften gehören zu den aktivsten Befürwortern des Energy Sharings. Sie sehen das Modell als Fortsetzung der Idee demokratisierter Energieerzeugung. Ihr Hauptinteresse besteht darin, neue Beteiligungsformen für Mitglieder anzubieten und regionale Wertschöpfung zu stärken. Konfliktlinien ergeben sich vor allem aus der fehlenden Wirtschaftlichkeit im aktuellen Entwurf sowie aus der hohen administrativen und technischen Komplexität.

7.2 Kommunen und Stadtwerke

Kommunen betrachten Energy Sharing als Werkzeug der kommunalen Energiewende. Sie können lokale EE-Projekte mit Verbrauchern verknüpfen und dadurch Versorgungssicherheit sowie regionale Wertschöpfung steigern. Stadtwerke hingegen erkennen die Chance neuer Dienstleistungen, etwa Bilanzkreismanagement, Community-Plattformen oder Fahrplanmanagement. Konflikte bestehen hinsichtlich zusätzlicher IT- und Personalaufwände, die nicht vergütet werden. Die Tatsache, das zur Ergreifung zusätzlicher Umsatzoptionen – auch unter Verwendung des Eigenkapitals – investiert werden muss, überzeugt noch nicht überall.

7.3 Wohnungsunternehmen und Quartiersentwickler

Wohnungsunternehmen könnten langfristig große Nutzer von Energy Sharing werden – insbesondere bei Quartiersprojekten. Sie verbinden damit Potenziale für Mieterstrom, Wärmepumpen-Integration und Elektromobilität. Derzeit jedoch überwiegen Hürden: unklare Regulierung, zu hoher Verwaltungsaufwand und erhebliche datenschutzrechtliche Anforderungen.

7.4 KMU, Gewerbe und Industrie

KMU können erheblich profitieren, da sie tagsüber konstante Lastprofile haben und hohe PV-Anteile nutzen können. Für industrielle Verbraucher bleibt Energy Sharing dagegen selten relevant, da sie meist über eigene Direktvermarktung, PPAs oder Eigenanlagen verfügen. KMU zeigen großes Interesse, sofern Geschäftsmodelle standardisiert und wirtschaftlich kalkulierbar sind.

7.5 Energieversorger

Klassische Energieversorger stehen Energy Sharing zugleich kritisch und strategisch interessiert gegenüber. Einerseits fürchten sie Kundenverluste, andererseits eröffnet sich ein neuer Markt für Abrechnungs-, Plattform- und Bilanzkreisdienstleistungen. Viele EVU werden als „Energy-Sharing-Dienstleister“ auftreten, nicht als Gegner.

7.6 Netzbetreiber

Netzbetreiber befinden sich in einem strukturellen Zielkonflikt: Sie sollen Energy Sharing technisch ermöglichen, haben aber keinen ökonomischen Vorteil davon. Die Implementierung komplexer MaKo-Systeme, die Steuerung neuer Subbilanzkreise und die Validierung erhöhter Datenmengen erzeugen Kosten, die nicht refinanziert werden. Dies führt zu potenziellen Konfliktlinien mit Politik und Energiedienstleistern.

7.7 Verbraucherschutz

Der Verbraucherschutz legt Wert auf Transparenz, Datenschutz und einfache Vertragsmodelle. Die größte Sorge betrifft intransparente Preisbildung, komplexe Vertragsstrukturen und die Gefahr missbräuchlicher Angebote. Verbraucherschützer fordern klare Informationspflichten, Monitoring und Schutzmechanismen gegen Überforderung.

7.8 Regulierung und Bundesnetzagentur

Die Bundesnetzagentur wird zur zentralen Instanz im Energy Sharing. Sie definiert MaKo-Prozesse, legt Bilanzierungsregeln fest und überwacht die technische Umsetzung. Zugleich muss sie Konflikte zwischen Netzbetreibern, Lieferanten und Communities moderieren. Ihre Rolle ist regulatorisch, technisch und marktgestaltend zugleich, wodurch sie erheblichen Einfluss auf die Skalierbarkeit des Modells erhält.

8. Technische Realisierbarkeit

Energy Sharing ist technisch machbar, aber nur unter Bedingungen:

- flächendeckende intelligente Messsysteme (iMSys)

- klare Bilanzierungsregeln

- stabile Marktkommunikation

- zusätzliche IT-Systeme bei Netzbetreibern

- Cluster-fähige Messkonzepte

- Datenplattformen für Abrechnung

Die BNetzA muss hierfür Festlegungen treffen – diese existieren noch nicht.

8.1 Smart-Meter-Infrastruktur als Fundament

Energy Sharing ist technisch nur möglich durch den flächendeckenden Einsatz intelligenter Messsysteme (iMSys). Diese müssen viertelstündliche Messwerte erfassen, sicher übertragen und in Echtzeit für Bilanzierungssysteme bereitstellen. Der Smart-Meter-Rollout ist daher die kritischste infrastrukturelle Voraussetzung. Ohne nahezu vollständige Ausstattung der Teilnehmer scheitert die Umsetzung in der Breite. Gleichzeitig ist die umfassende Erledigung einer 15-min-Gebäudekonnektivität auch eine einmalige Chance, den Klimapfad ganzer Portfolien “auf einen Schlag” nicht nur zu dokumentieren, sondern auch operativ an den “digitalen Heizungskeller” anzubinden, alle Gebäude zu “lebendigen” digitalin Zwillingen zu machen und alle gebäudetelemetrischen operative Aufgaben mit einem umfassenden Vorgang zu erledigen (Praxispfad).

8.2 Smart-Meter-Gateways und Kommunikationsnetzwerke

Smart-Meter-Gateways übernehmen die Aufgabe, Messwerte zu verschlüsseln, digital zu signieren und an Backend-Systeme zu übermitteln. Die Gateways müssen hohe Sicherheits- und Datenschutzanforderungen erfüllen. Auch Kommunikationsnetze – insbesondere LTE, 5G und Powerline – müssen für stabile und latenzarme Übertragung ausgelegt sein, um viertelstündliche Datenvolumina zuverlässig zu bewältigen. CLS-Steuerungen eröffnen hohes Gestaltungspotenzial zur Anbindung aller telemetrischen Falldaten aus den Erzeuger-oder HASt-Stationen und deren API-Anbindung an offene Systeme etwa nach OPC-UA

8.3 Bilanzierungssysteme und Subbilanzkreise

Energy Sharing erfordert Subbilanzkreise, in denen Erzeugung und Verbrauch spezifischen Zuordnungen folgen. Bilanzierungssysteme müssen diese Daten verarbeiten, validieren und den Bilanzkreisverantwortlichen zur Verfügung stellen. Die Integration neuer Subbilanzkreise in bestehende MaKo-Systeme ist technisch anspruchsvoll und erfordert neue Schnittstellen, Datenbanken, Prognosemodelle und Ausfallsicherheiten.

8.4 Netzbetreiber-IT und Datenvalidierung

Netzbetreiber müssen umfangreiche Anpassungen ihrer IT-Landschaften vornehmen. Zu den Aufgaben gehören die Validierung der Messwerte, die Fehlerbehandlung, Ersatzwertbildung und die Bereitstellung von Allokationsdaten. Der Aufwand ist hoch und wird ausschließlich durch regulatorische Pflichten motiviert. Technische Standards sind bislang nur teilweise definiert.

8.5 Plattformen für Energy-Sharing-Communities

Energy Sharing wird in der Praxis über digitale Plattformen organisiert. Diese übernehmen Steuerung, Datenverarbeitung, Rechteverwaltung, Zuordnungsalgorithmen und Abrechnung. Die Entwicklung solcher Plattformen erfordert hohe Investitionen in Cybersecurity, Datenschutz, Schnittstellenprogrammierung und Benutzeroberflächen. Erfolgreiche Plattformen sind entscheidend für die Skalierbarkeit des Modells.

8.6 Speicherintegration und Flexibilitätsoptionen

Batteriespeicher – sowohl stationäre Quartiersspeicher als auch Heimspeicher – können die Effizienz von Energy Sharing erheblich verbessern, indem sie Erzeugung und Verbrauch zeitlich entkoppeln. Sie erhöhen die nutzbare EE-Quote und reduzieren Prognosefehler. Auch steuerbare Lasten wie Wärmepumpen oder E‑Fahrzeuge können über Flexibilitätsmechanismen eingebunden werden.

8.7 Netzstabilität und regionale Kapazitätsgrenzen

Energy Sharing kann lokale Netzengpässe auch reduzieren. Zu positiven Effekten gehört die Stärkung lokaler Erzeugungs- und Verbrauchstrukturen. Negativ wirken könnten hingegen nicht synchronisierte Lastverschiebungen, Clusterbildung oder Fehlprognosen. Netzbetreiber müssen daher regionale Kapazitäten analysieren, Engpassmanagement betreiben und mögliche Redispach-Kosten berücksichtigen.

8.8 Langfristige Perspektive der technischen Entwicklung

Energy Sharing wird von KI-gestützten Prognosen, automatisierten MaKo-Prozessen und cloudbasierten Plattformen unterstützt werden. Damit sinkt die technische Komplexität für die Teilnehmer, während Effizienz und Skalierbarkeit steigen. Die technische Realisierung ist also grundsätzlich möglich, erfordert aber einen hohen Digitalisierungsgrad, regulatorische Vorgaben und Investitionen in Infrastruktur.

9. Ökonomische und rechtspolitische Bewertung des Energy Sharings: Marktchancen, Systemrisiken, Kostenstrukturen und erwartbare Regulierungspfade

9.1 Kosten- und Erlösmechanik

Energy Sharing unterscheidet sich grundlegend von Eigenverbrauch oder Mieterstrom, da keine Netzentgeltprivilegien vorgesehen sind. Die Wirtschaftlichkeit hängt daher fast vollständig von der Differenz zwischen Erzeugungskosten und Strommarktpreis ab. Dies ist auch eine große Chance und birgt unausgeschöpftes Kostensenkungs-Potenzial für Mieter. Für Vermieter und Mieter sind Einsparpotenziale erheblich und bedeuten einen willkommenen Gestaltungsrahmen der Zukunft; KMU haben größere Vorteile durch höhere Tageslastprofile. Verwaltungs- und Plattformkosten reduzieren die Marge.

9.2 Marktchancen für Akteursgruppen

Haushalte profitieren bereits dadurch, dass bereits eine Trendumkehr (weniger Kosten statt die ewig nur steigenden Lebenserhaltungskosten überall) erkennbar ist. Zudem zählt bei vielen Menschen, deren Haushalt extrem angespannt ist, jeder Cent. KMU und Gewerbe haben reale Einsparchancen. Energiegenossenschaften sehen große Potenziale, jedoch hemmt die Komplexität den Markteinstieg. Wohnungsunternehmen erkennen strategische Optionen für Quartiere, schrecken aber vor Bürokratie zurück. EVU werden neue Dienstleistungen entwickeln. Netzbetreiber tragen Kosten, aber keinen Nutzen.

9.3 Systemrisiken (Netz, Markt, Regulierung)

Energy Sharing kann Lastprofile verändern, Prognosen erschweren und neue Engpässe erzeugen. Marktrisiken entstehen durch Arbitragemöglichkeiten und verschobene Lastgänge. Regulatorisch besteht die Gefahr unklarer Verantwortlichkeiten und unvollständiger MaKo-Regeln. Datenschutzrisiken sind erheblich, da Verbrauchsdaten präzise und sensibel sind.

9.4 Interaktion mit bestehenden Modellen

Eigenverbrauch bleibt ökonomisch unschlagbar. Mieterstrom ist einfacher und attraktiver als Energy Sharing, jedoch nach dem BGH-Urteil zu stark begrenzt. Die gemeinschaftliche Gebäudeversorgung überschneidet sich technisch stark, aber noch ohne Netzbezug. Direktvermarktung bleibt für Großanlagen dominant. Energy Sharing füllt die Lücke zwischen Gemeinschaftsmodellen und klassischen Liefermodellen und wird als Chance für den demokratischen Rechtsfrieden und zur Erkenntnis, dass sich der Staat “kümmert” zunehmend wahrgenommen werden. Auch ist die Wirkung der Auflösung des Vermieter-Mieterdilemmas nicht zu unterschätzen, da sich hier diverse Handlungsbremsen lockern dürften.

9.5 Rechtspolitische Bewertung

Der deutsche Entwurf erfüllt EU-Vorgaben formal, aber nicht ambitioniert. Er vermeidet großzügige Privilegien und das Aufbrechen disruptiver und proprietärer Erzeugeungsstrukturen, um Netzeinnahmen und Regulierungsstabilität gegenüber den Wählern zu schützen. Dadurch droht ein Minimalkonzept, das zwar pflichtgemäß umgesetzt wird, aber keine breite Wirkung entfaltet und die weitere Zuwendung zu Parteien außerhalb des demokratischen Spektrums fördert. Dennoch legt § 42c den Grundstein für zukünftige Reformen und hat die Kraft, auch bei einem unambitionierten Start rasch zunehmende Überzeugungskraft zu entfalten.

9.6 Korrekturbedarfe und erwartbare Nachsteuerungen

Wahrscheinlich sind messbare Netzentgeltprivilegien, klare digitale Prozesse, vereinfachte Vertragsmodelle, kommunale Zusatzrechte und ein stärkerer Fokus auf Quartiere. Auch datenschutzrechtliche Präzisierungen und technische Mindeststandards werden nötig sein. Eine zweite Reformgeneration wird zwischen 2028 und 2031 erwartet.

9.7 Internationale Vergleiche

Österreich, Italien, Spanien und Portugal zeigen, wie sehr Energy Sharing durch Förderung, digitale Standardplattformen oder Privilegien erfolgreich wird. Deutschland verzichtet bislang auf diese Erfolgsfaktoren, was auch zu großem Parteienverdruß und zur Abwendung vom “Green Deal” führt. Ein internationaler Vergleich legt nahe, dass ohne Anreize die Skalierung begrenzt bleibt.

Abbildung 4 Mögliches Zeit-Szenario der Umsetzung § 42 c ENWG

10. Zukunftsprognose bis 2035

Kurzfristig (2025–2027):

- § 42c wird aus regulatorischen Folgepflichten national beschlossen

- Anwendung wird von mieterstrom-„willigen“ Immobiliengestaltern begierig aufgenommen, die best practice-Erfahrung zur Duplikation erzeugen

- Pilotprojekte und ggf. Reallabore dominieren

Mittelfristig (2028–2030):

- Vereinfachungen wahrscheinlich

- BNetzA-Festlegungen erhöhen Planbarkeit

- bessere digitale Infrastruktur

- wirtschaftliche Attraktivität

Langfristig (2030–2035):

- Energy Sharing etabliert sich als eigenständiger Markt

- Quartiersmodelle werden stark nachgefragt

- Integration mit Mieterstrom, Speicher, E-Mobilität

- Ökosystem für „Digitale Energie-Gemeinschaften“

Energy Sharing wird kommen – aber technisch anspruchsvoll und mit Handlungsbedarf bei der Wirtschaftlichkeit. § 42c EnWG-E ist kein Gamechanger, sondern ein komplexer Baustein der Bürgerenergiewende. Vermieter sind hier auch wichtige Mittler zu den Endverbrauchern, da sie organisatorische Grundkompetenz mitbringen oder: wer seit Jahrzehnten TV-Signalmärkte mit dessen volatilen und teils fragwürdigen Geschäftsprozessen für seine Mieter handhabbar machen muss, wird sich vor diesem neuen Geschäftsmodell nicht fürchten.

10.1 Kurzfristige Entwicklung (2025–2027)

Energy Sharing startet als Nischenmodell. Technische, regulatorische und organisatorische Hürden verhindern breite Anwendung.

Die wichtigsten Hemmnisse: fehlende Smart-Meter-Abdeckung, komplexe MaKo-Prozesse, geringe Wirtschaftlichkeit und Zurückhaltung der Wohnungswirtschaft.

Es dominieren Reallabore, Pilotprojekte, Genossenschaften und Kommunen. Die 15-min-Gebäudekonnektivität ist als “Abfallprodukt” Auslöser für weitere Investitionen der Immobilienwirtschaft in Klimapfad-Gestaltung, Monitoring und Digitalisierung allgemein

10.2 Mittelfristige Entwicklung (2028–2031)

Mit dem nahezu vollständigen Smart-Meter-Rollout, Plattformlösungen, KI-gestützter Prognose und standardisierten MaKo-Prozessen steigt die Nutzbarkeit erheblich.

Eine zweite Reformgeneration des § 42c EnWG ist wahrscheinlich: verbesserte Entgeltprivilegien, vereinfachte Verträge, stärkere Einbindung von Kommunen und Quartieren. Energy Sharing wird für größere Wohnanlagen interessant.

10.3 Langfristige Entwicklung (2032–2035)

Energy Sharing wird ein stabiles, datenbasiertes Marktsegment. Integration in Elektromobilität, Wärmepumpen und Quartierslösungen erhöht die Attraktivität.

Digitale Plattformen, KI-basierte Prognosen und automatisierte Bilanzkreise auf 15-min-Basis machen das Modell massentauglicher.

10.4 Wahrscheinliche Marktdurchdringung

Bis 2027: < 500.000 Teilnehmer (Mieter eingerechnet)

Bis 2031: 2.000.000–6.000.000 Teilnehmer

Bis 2035: 10–20 Mio. Teilnehmer (realistisches Szenario)

10.5 kurzfristige Szenarienanalyse

Optimistisch: 3–4 Mio. Teilnehmer durch starke Förderung und digitale Zentralplattformen.

Realistisch: 1–2 Mio. Teilnehmer, moderates Wachstum.

Pessimistisch: < 500.000 Teilnehmer bei ausbleibenden Reformen.

10.6 Schlussbewertung

Energy Sharing wird nicht zum dominierenden Stromversorgungsmodell, aber zu einem wichtigen Baustein der THG-Bilanzierung von Gebäuden, der Gebäudekonnektivität in Verbindung mit dem Klimapfad und der dezentralen Energiewirtschaft. Es ergänzt bestehende Modelle wie Mieterstrom, Direktvermarktung und Eigenverbrauch. Ohne wirtschaftliche Anreize bleibt es ein Nischenmodell; mit moderaten Privilegien und digitaler Vereinfachung kann es eine breite gesellschaftliche Wirkung entfalten. Energy Sharing kann regulierte Märkte für ganz neue Prozesse öffnen.